電子工作

電子回路を具体化するために必要な電子工作について説明します。

・入門

電子工作を行う際に必要となる工具類をそろえます。

| 工具名 | 目的 |

| ニッパ | 電子部品の足やリード線を切断する場合に必要です。 |

| ワイヤーストリッパー | リード線の被覆を剥くときに使用します。 |

| ラジオペンチ | 電子部品の足やリード線をつかんだり曲げたりする場合に使用します。 |

| ピンセット | 細かな部品を掴んだりするときに使います。 |

| はんだこて・こて先 | はんだ合金をはんだこてで溶かし、電子部品と電子部品、電子部品と電線を接合して回路を作っていきます。電子部品用には30W程度、電線同士の場合は、太さにもよりますが、30~50W程度のものがお勧めです。 |

| はんだこて台 | はんだこてを置く台です。はんだこてのこて先を清掃するのに、スポンジタイプとワイヤータイプがあります |

| はんだ | はんだには、鉛を含むものと鉛を含まないものがあり、一般的に鉛を含んだものを共晶はんだと言い、すずと鉛の合金です。鉛を含まないものを鉛フリーはんだと言い、すず、銀、銅の合金です。電子工作ではΦ0.6mm~Φ1.0mmあたりの糸状のもの(糸はんだと言います)を使います。 |

| フラックス | フラックスは、はんだを潤滑にするための促進剤です。通常ははんだの中に入っています(ヤニ入りはんだと言います)が、はんだの拡がりが悪い場合に使います |

| はんだ吸取線 | はんだ付けした部品を取り外すとき、または間違ってはんだをしたときなど、はんだを除去したいときに使います。はんだこてではんだを溶かし、溶けたはんだをこの吸取線で吸い取ります。 |

| はんだ吸取器 | はんだ吸取ポンプとも言い、はんだ吸取線と同じように、はんだを除去したいときに使います。電動で吸い取るタイプと手動で吸い取るタイプがあります。 |

図1.電子工作用工具の一部

これら工具のほかに、計測器として電圧/抵抗測定や、導通チェック等を行うためのテスターを準備してください。

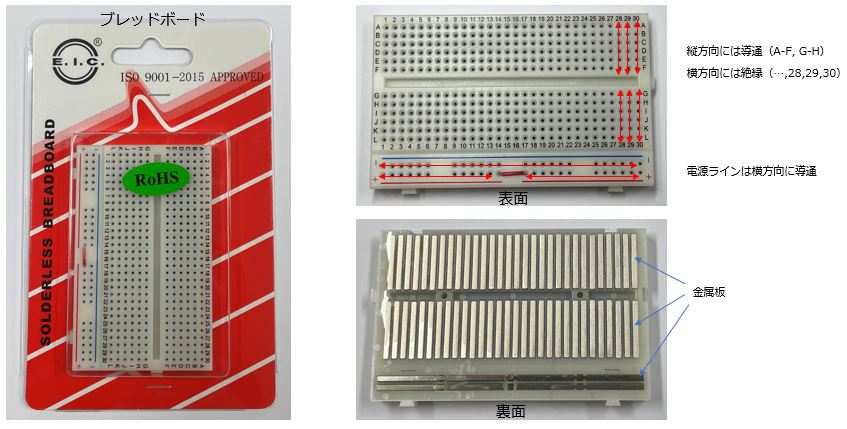

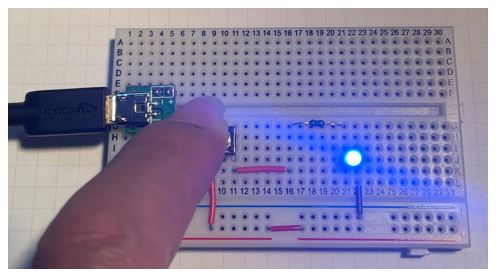

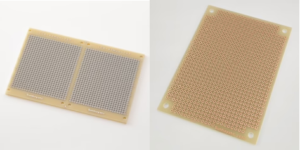

・ブレッドボードと使用例

手軽に電子回路を構成するためには、ブレッドボートと言う差し込み式の基板を用います。回路の動作検証を手軽に行うためには有効ですが、長期に渡って使うのはお勧めしません。ユニバーサル基板や専用基板を作成し、はんだ付けした電子回路を作成することが望ましいです。

図2. ブレッドボード

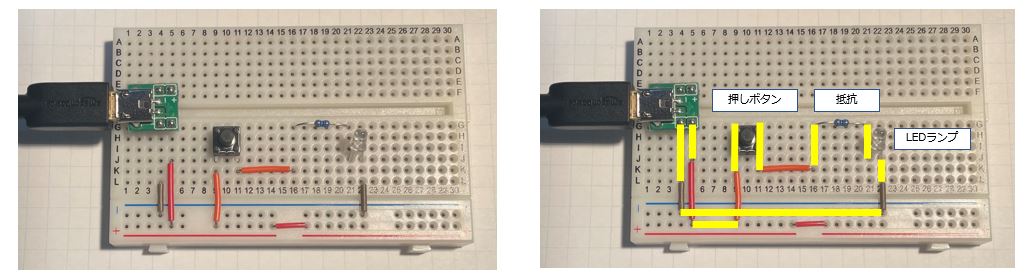

図3.ブレッドボードに部品を配置した状態 図4.内部電極を使用して実際に電流が流れるルート

図3.ブレッドボードに部品を配置した状態 図4.内部電極を使用して実際に電流が流れるルート

図5.回路図

図6.押しボタンを押すとLEDランプが点灯

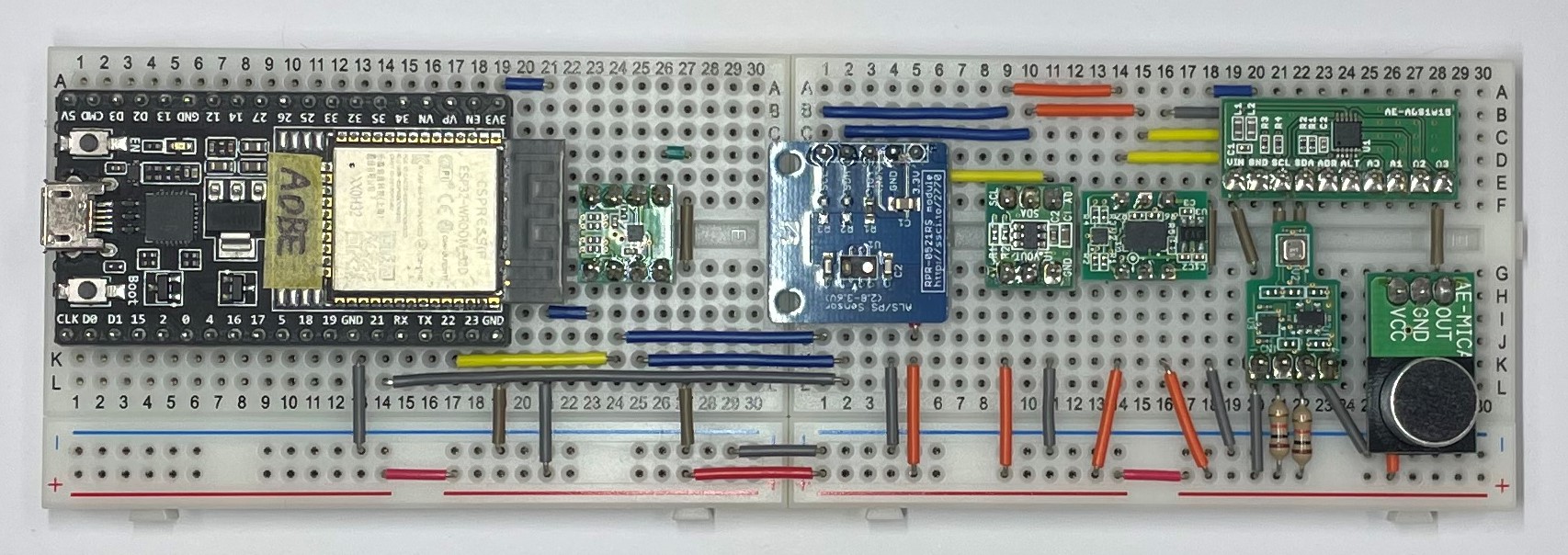

図7. ブレッドボード上に製作した実際の電子回路の例

図7. ブレッドボード上に製作した実際の電子回路の例

図8. ユニバーサル基板

図9.ユニバーサル基板を使った実例

・回路設計

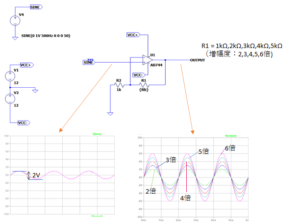

回路設計に用いるツールとしては、回路図作成と回路シミュレーションが行え無償で使用できる ”LTspice”が、よく使用されます。また、各半導体メーカーが、LTspice用の部品データを公開しており、便利に使用できます。

LTspiceダウンロードURL

https://www.analog.com/jp/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html

Windows版、Mac版があるので、インストールするPCに適合するものをダウンロードし、インストールしてください。

LTspiceは、広く使用されていますので、参考となる情報もインターネット上で、数多く公開されています。

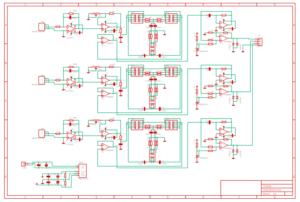

図10. OPアンプを2電源で使った事例(LTspiceを用いたシミュレーション)

図10. OPアンプを2電源で使った事例(LTspiceを用いたシミュレーション)

設計事例-圧電フィルムセンサのアナログ回路設計

①回路原理動作の確認

図11.ブレッドボード上での回路検討

ブレッドボード上に回路を作成し、回路ブロック毎の検証、回路ブロック構成の検証、フィルタ特性の検証を行います。

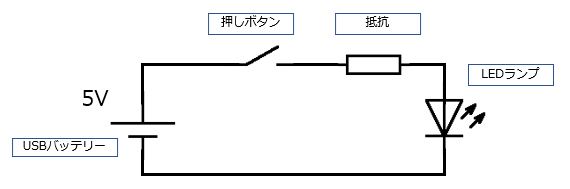

②回路の決定

実験により決定した回路および値を用いて、回路図を作成します。

図12.実験により決定した回路図

・BOM

設計した回路で使用する部品リストをまとめます。これをBOM(Bill of Materials)と言います。

・基板設計

設計した回路を実際の基板上に配置する作業です。部品の形状や大きさに関する情報が必要になります。

設計を行うには、Autodesk社の「EAGLE」を使用します。「EAGLE」は、世界で広く使われ、どのプリント基板メーカーでもデータが使え、登録されている電子部品の質と量が圧倒的に多く、かつ、所定の大きさ(8.9cmx8.9cm)まで無料で使えます。

より大きな基板の場合は、複数の基盤に分けるか、完全フリーの「DesignSpark」(取扱いメーカーが少なく登録部品も少ない)へインポートすれば対応できます。

・基板製作

プリント基板を作成する場合、自作する方法と、プリント基板製造サービスを用いる方法があります。

①自作の場合

作成する基板が1枚のみ等は、設計した基板をもとに、自作することが可能です。透明フィルムに印刷した回路パターンを用いて、感光基板に焼き付け、現像を行い、エッチング液で不要な銅箔を溶かすと出来ます。自作に必要な材料や薬品は、サンハヤト株式会社より販売されています。

②プリント基板製造サービスを用いる場合

自作する場合は、材料や薬品などの他に基板の穴開けや切断などの加工が必要なので、初期費用がかかります。このため、オンラインで注文可能なプリント基板製造サービスを用いると便利でしょう。

このようなサービスは、ネット検索するといろいろありますが、P板.comがお勧めです。

・実装

設計した基板に電子部品を取り付け(はんだ付け)ます。

部品に線(抵抗、コンデンサ等)や足(トランジスタ、IC等)がついている様なディスクリート部品を用いる場合には、糸はんだとはんだこてを用いて、はんだ付けすることが可能です。しかし、近年は小型化や実装密度を上げるため表面実装タイプの使用が多くなっています。この場合は、小さなはんだ粒とペースト状フラックスを混合した、クリームはんだをプリント基板上のはんだ場所に塗り、そこに部品を置いて、リフロー炉で温度を上げはんだ付けする方法が用いられています。

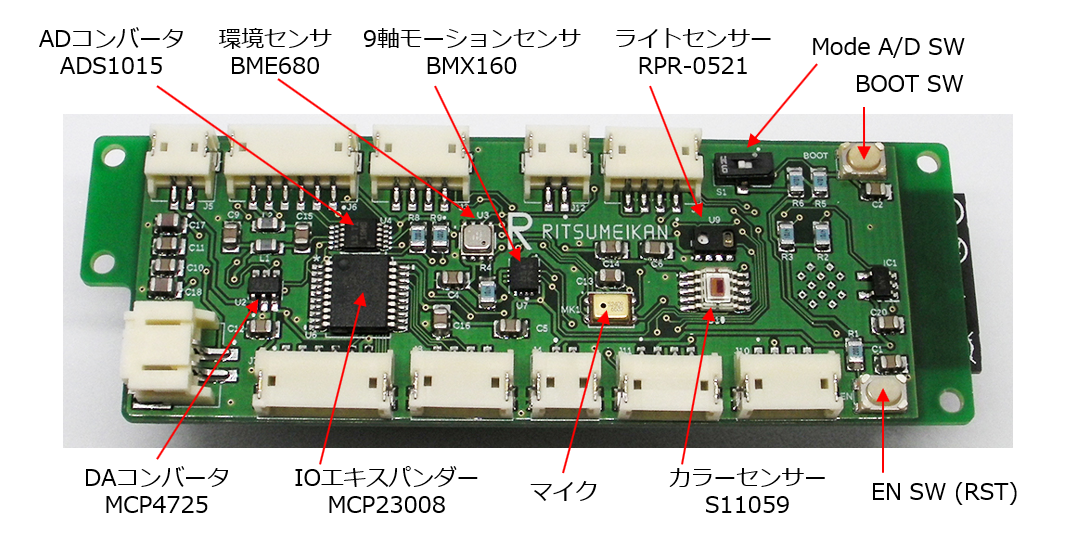

電子回路の工作

センサーモジュールを使いこなすためには、電子工作が必須です。そのために必要なはんだ付け作業について紹介します。次に、センサやアクチュエーターなどとの接続について必要となる、インターフェイス(I/O)にの作成についても紹介します。

(1)はんだ付け作業

作業自体は、インターネットで検索すると数多く紹介されていますので、そちらも検索して参考にされるのが良いでしょう。

基本的には「はんだごて」を通電して温度を上げ、「はんだ」と呼ぶ材料を溶かして部品どうしの電気的接続と共に機械的に保持する役割を持ちます。

電子回路の組み立てでは、通常は「プリント基板」と呼ばれる「絶縁版に銅箔で配線パターンを描いたもの」に部品を搭載し、銅箔との接合をはんだ付け作業にて行います。そのほか、電線どうしの接続や端子板への配線、部品搭載などでも幅広く使われています。

・はんだ付けに必要な基本的なツール

はんだごて

はんだごてスタンド(こて先クリーナー付き)

はんだ

はんだ吸い取り線

耐熱マット

・作業手順

ⅰ) はんだごてに電源を接続し、はんだ付けに適したはんだの溶融温度まで上げます。

ⅱ) プリント基板に部品を配置します。

ⅲ) プリント基板の銅箔と、部品のリードにはんだごてを当てて温度を上げます。

ⅳ) 温度を上げた接合部に「はんだ」を供給し、溶融させます。

ⅴ) 銅箔と部品リードにはんだがなじみ、綺麗なフィレット(富士山の裾野の形状)ができたらはんだごてを離し冷却します。

ⅵ) 目視にて十分に電気的接合、機械的接合ができているかを確認する。場合によっては通電試験を行います。

ⅶ) はんだが意図しない端子に流れて短絡した場合などは、はんだ吸い取り線を使用して余分なはんだを除去します。

ⅷ) 連続してはんだ付け作業を行う場合、適宜はんだごてのこて先をクリーナーで清掃して作業を行います。

・注意点

はんだごてのヒーター部や、はんだ付けの際の接合部は高温になるので火傷に注意してください。

はんだ付けを行う対象物は耐熱マットなどに載せてはんだ付け作業を行うなど、熱に配慮して作業してください。

火災予防のため、はんだ付け作業が終了したら確実にはんだごての電源を切り、温度が下がったのを確認してから所定のはんだごて置き場に収納します。

(2)基板の設計

専用プリント基板を設計するには、まず基板CADを使用して、部品の登録・回路図の作成・配線パターンの作成の順に設計データを作成していきます。基板CADにはいろいろな種類がありますが、今回のセンサーモジュールの設計では実験室で3D CADとしても使用しているFusion360の電子回路モジュールを使用しました。

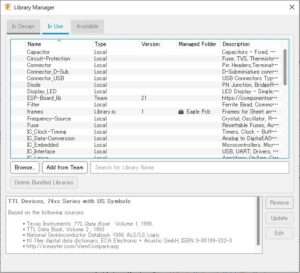

ⅰ)ライブラリマネジャーで、使用する電子部品のCADデータを登録します。

ここに登録するCADデータは電子部品のメーカーや各種CADデータを集めているサービスからダウンロードできますが、自分で作成する事もできます。

図13.Eagleのライブラリーマネージャー

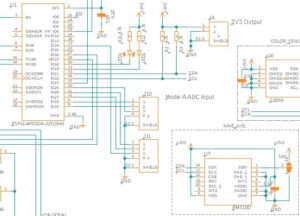

ⅱ)登録した部品のピンを接続して回路図を作成します。

図14.Eagleで作成した回路図

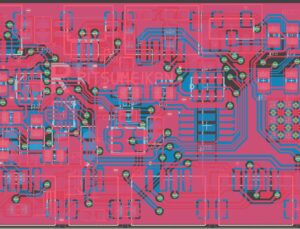

ⅲ)回路図に基づいて、プリント基板の配線パターンを作成します。

図14.Eagleで作成したプリント基板パターン

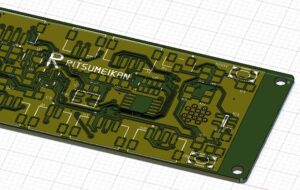

ⅳ)このようにして作成したプリント基板のデータを出力して、外部の基板製造サービス(前述:P板.com 等)に製造を依頼します。

図15.Eagleで作成したプリント基板(完成)

(3)部品の実装

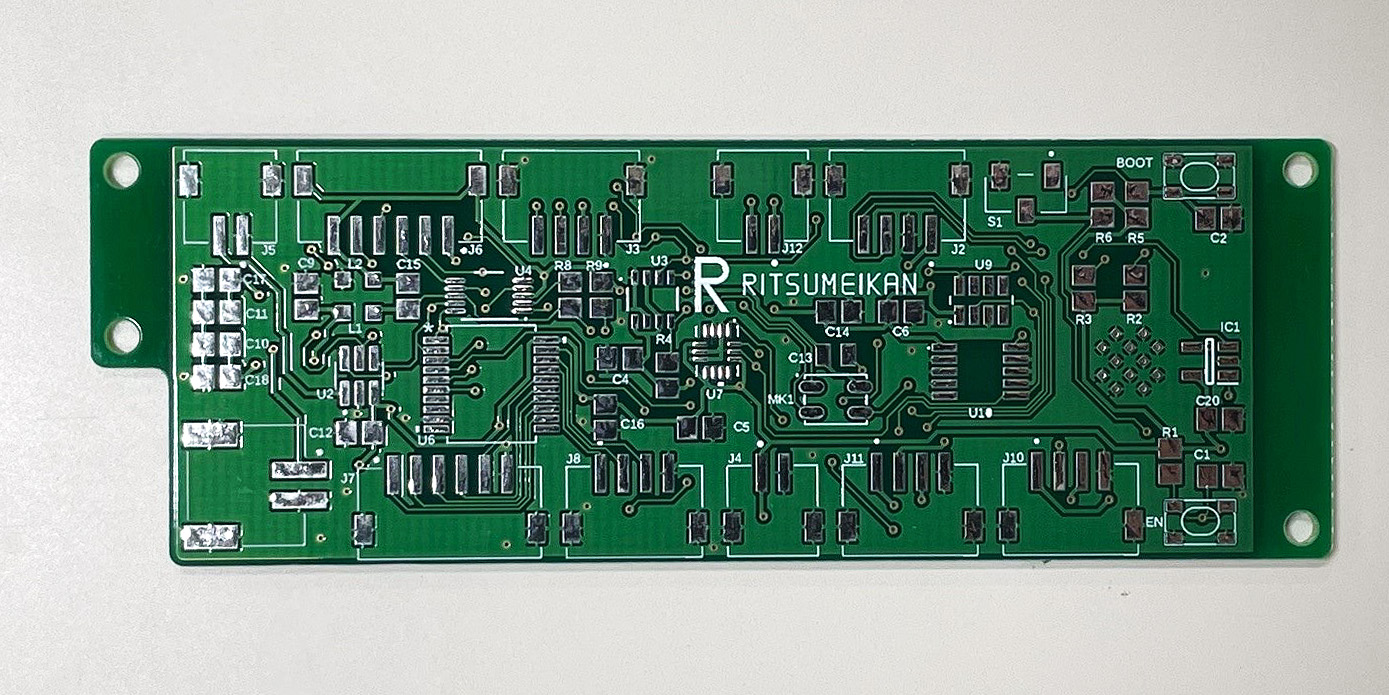

外部の基板サービスで製造したプリント基板(部品実装前の「生基板」)が送られてきましたので、部品の実装にかかります。

図16.完成した生基板

生基板に部品を載せて、電気的に接続と機械的に固定をするためにはんだ付けをする必要があります。今回は「クリームはんだ」を接合部分に塗布して「リフロー炉」ではんだの温度を溶融点に上げて接合する方法を取ります。

図17.リフロー炉に載せた部品搭載した基板

まず、接合部だけにクリームはんだを塗布するために「メタルマスク」を使用します。このメタルマスクと生基板の位置を合わせるための治具を3Dプリンターで作成しています。

図18左側の写真が今回のセンサモジュール基板に合わせて用意したメタルマスクです。薄い金属板に、接合部の位置に合わせた穴が開けられています。生基板の上に正確にメタルマスクを配置してクリームはんだを塗布すると、生基板の接続パッド上にクリームはんだの層が作られます。

図18.メタルマスクとクリームはんだ

図19.基板に塗布したクリームはんだ

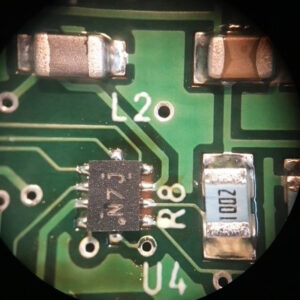

顕微鏡で確認すると、小さなパッド上に上手くクリームはんだの層ができているのが分かります(上図19)。

この上に電子部品を載せて、「リフロー炉」に入れてはんだの溶融温度まで上げていきます。

リフロー炉には温度変化をどのように与えるかの温度プロファイルが設定できますので、使用する材料に合わせた温度プロファイルを選択します。

図20.リフロー後のはんだ付けされた部品

この写真(図20)では、リフローが終了して部品が正常にはんだ付けされたのを確認することができます。

このようにして、すべての部品を搭載したものが以下の写真です。

図21.MSM完成基板

・動作確認

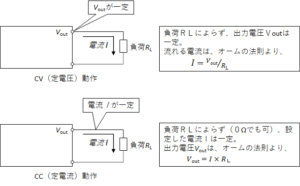

動作確認のためには、電源が必要となります。ここで、電源器について説明します。

電源器には、定電圧(CV)電源と定電流(CC)電源があります。

定電圧電源は、負荷が変動しても、一定の電圧を保持するもの、定電流電源は、同様に負荷が変動しても、常に一定の電流を流し続ける電源のことです。

図22.定電圧/定電流電源動作

図23.定電圧(安定化)電源(左:直流安定化電源、右:交流安定化電源)

出典:菊水電子ホームページ

定電圧電源は、一般的に直流を電源とする機器に使用されます。代表的なものでは、パソコンやスマホのACアダプターがあります。定電圧電源で負荷が変動した場合、電源側で、設定された電圧になるよう電源電圧を調整します。負荷増大により電流も上昇していくので、必ず最大電流の制限値を設定することで、過負荷による電源装置の故障・破損を防止します。これら直流用の安定化電源と呼ばれるものは、CC(定電流)/CV(定電圧)モードに切り替え可能なものがあります。

また、交流の定電圧電源(交流安定化電源)も商用電源を必要とする機器の開発や製品試験などに良く使用されます。

定電流電源は、LED電球やLEDスタンドなど、LEDを使用したものに使用されています。このほかには、充電器なども定電流電源です。

定電圧電源で負荷が変動した場合、電源側で、設定された電圧になるよう電源電圧を調整します。

動作確認のため、一般に回路に供給する電源は、定電圧電源を用います。電源供給部に規定の電圧が印加されていることを確認の上、各デバイスの電源供給部、出力電圧の確認を行います。

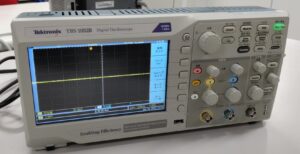

図24.オシロスコープ

また、特にアナログ回路では、設計通りに信号が出ているのかを、オシロスコープを用いて確認します。

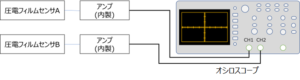

図25は、圧電フィルムセンサーを用いて、X/Y方向にかかった力を検出する場合のセンサーとオシロスコープを接続した場合の図です。

図25.圧電フィルムセンサーとオシロスコープの接続

オシロスコープは、通常X軸(横軸)を時間軸、Y軸(縦軸)出力(電圧)として表示しますが、これとは別に、X軸をセンサーBの出力、Y軸をセンサーAの出力(XYモード)とすると、図26.の右側のように力の方向と大きさに対する軌跡を観ることができます。

図26.オシロスコープ画面

詳しくは(参考)オシロスコープの使い方 をご覧ください。

電子工作