Contents

1-1. マルチセンサモジュールの基本構成とコンセプト

従来の手法

近年小型で使いやすいセンサモジュールが入手できるようになってきましたが、実際にセンサを駆動してデータを取得するには

1.目的にあったセンサを入手し 2.マイコンボードに接続し 3.ソフトウェアを作成する

というステップが必要でした。

また、目的やセンサの種類によって少しづつソフトウェアが異なるため、よく似たソフトウェアのバリエーションが多く必要になったり、使用するセンサの動作条件を少し変更するだけでもソフトウェアの修正をして書き込みが必要など、ハード・ソフトの開発の手間や管理上の問題も多くありました。

また、目的やセンサの種類によって少しづつソフトウェアが異なるため、よく似たソフトウェアのバリエーションが多く必要になったり、使用するセンサの動作条件を少し変更するだけでもソフトウェアの修正をして書き込みが必要など、ハード・ソフトの開発の手間や管理上の問題も多くありました。

R-MSMを使用した場合

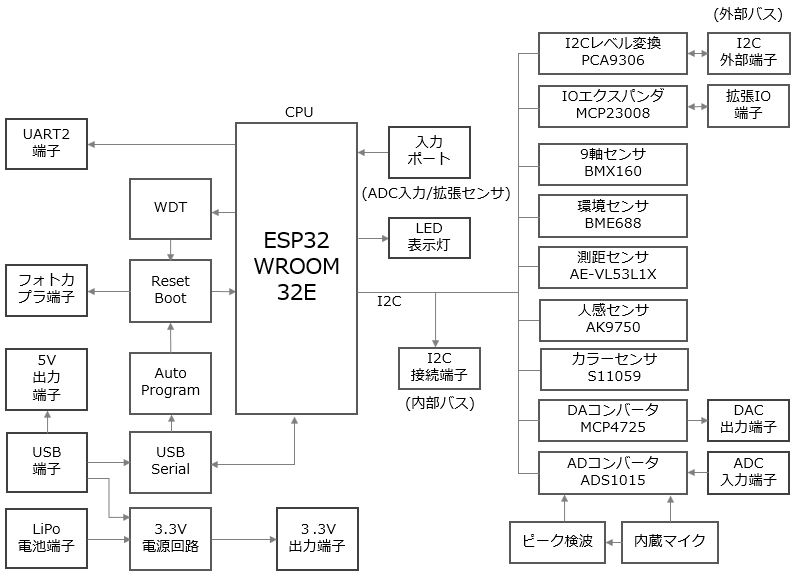

R-MSM(マルチセンサモジュール)では、最初から基本的なセンサ類をオンボードに搭載し、あらかじめセンサ類の管理を行うソフトウェアを入れて様々なアプリケーションに対応できるようにしています。このため電源を接続するだけでセンサのデータを取得することができます。

1.多数のセンサが搭載されており、電源を接続するだけでセンサデータ出力が得られる。

2.豊富な通信手段で接続できる。(Bluetooth/USB Serial/外部LPWAモジュール)

3.必要に応じて外付けでセンサ等のデバイスを取り付けて機能を拡張することができる。

更に、R-MSMソフトウェアの持つ機能を利用して、制御コマンドを送信することで様々な機能が利用できます。

1.個々のセンサデバイスの使用/不使用、データサンプリング周期の設定を「ソフトウェアを書き換えることなく」変更できる。

1.個々のセンサデバイスの使用/不使用、データサンプリング周期の設定を「ソフトウェアを書き換えることなく」変更できる。

2.外部デバイスの制御や表示装置への出力ができる。

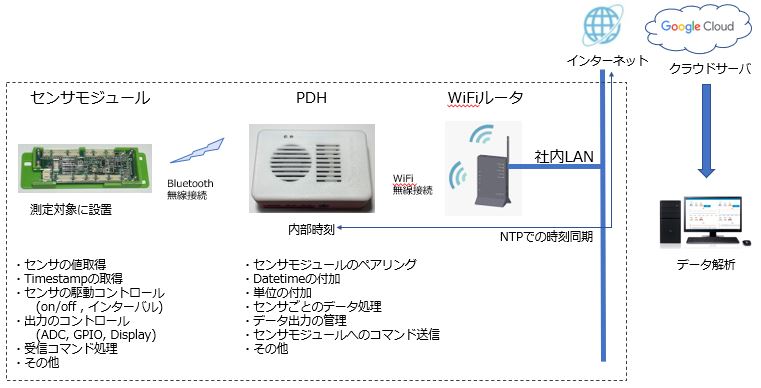

PDHとの組み合わせ

センサモジュールから得られたデータを処理するために、フィジカルデータハブ(PDH)を接続するのを基本構成としています。PDHでは複数のセンサモジュールからのデータを受け取るハブとしての機能と、Node-REDを使用したデータ処理を行います。Node-REDは、グラフィカルなツールで「フロー」を作成する事で、テキストのプログラムなしでデータ処理を行えるようになっています。

PDHの役割

1.センサモジュール(複数可)とのペアリングで、ハブとしての機能を提供

2.ネットワーク時刻と同期し、センサモジュールからのデータに日付時刻情報を付加

3.センサモジュールからのデータに単位を付加

4.センサごとのデータ処理(受信したセンサデータの分類、補正値、計算値の適用)

5.データ出力の管理(ファイル記録、クラウドサーバへの転送)

リアルタイムのデータ表示(ダッシュボード)、内部ネットワークへの公開

6.センサモジュールの動作モードの切り替え

センサ類のON/OFF、サンプリング周期の変更

センサ類の機能の切り替え(ポートのON/OFFや表示装置へのデータ表示など)

センサモジュールのMode-A とMode-D

■センサーモジュールの起動時に、Mode A/Dスイッチの状態を見て起動モードを変更します。

測定する対象に合わせてMode-AまたはMode-Dを選択してご利用ください。

1)Mode-A (アナログセンサモード):搭載するESP32マイコンのADCポートのみを高速に駆動し、

6chのアナログ信号をデジタル変換してデータを出力します。

6chのデータ出力周期は1mS固定ですが、内部では6chのアナログポートを3回サンプリングした後に

メディアンフィルタを適用し、チャンネルごとに中央値のひとつの値のみ出力します。

2)Mode-D (デジタルセンサモード):センサボードのI2Cバスに接続された各種デジタルセンサを駆動して

気温、湿度、加速度、ジャイロ、明るさなど、センサが取得したデジタルデータを出力します。

・センサーボードに搭載したセンサーの中でどれをONにするか、どんな周期で駆動するかを設定できます。

・I2C外部端子を利用して、センサーモジュールに搭載されていないセンサーを外部接続することができます。

Mode-AとMode-Dを同時に動作することはできません。

通電中にMode A/Dスイッチを切り替えた場合、一度リセットすることでモードが切り替わります。

(センサーモジュールのEN/RSTボタンを押すか、一度電源を抜いて接続しなおしてください)

Aモード(高速アナログセンサモード)とDモード(デジタルセンサモード)で同時に計測する必要がある場合は

本機を2台使用するなどしてシステムを構成してください。

センサモジュール ブロックダイアグラム