Contents

透過光による試験薬の色検出器

1.概要

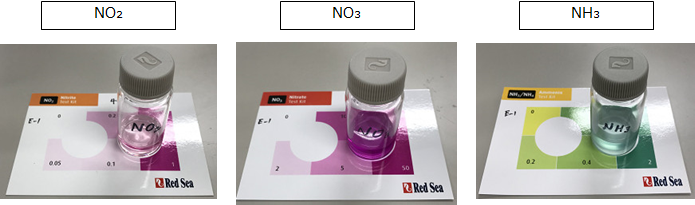

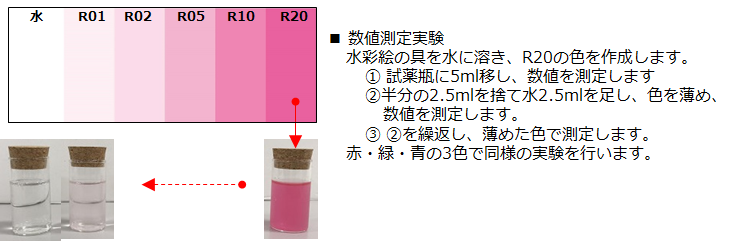

海産物などの養殖に使用している海水の品質保持のため、養殖に使用している海水の試薬によるチェックが行われています。ただし、現状、試薬によるチェックは人間の目視で行っているため検査を行う人によるばらつきなどが除去しきれません。実際には、以下の写真に示すように、各試薬を入れた瓶の色が、下の識別用紙に印刷されたどの色に一番近いかを測定者が判断して数値に変換するという処理を行っています。

ここでは、試薬瓶の透過光をRGBセンサで数値に変換する色検出器を作成しましたので報告します。

将来的に、測定者の判定との相関データを集めることで誰でも測定ができるようにしていくための第一ステップです。

2. 色識別機のハードウェア

2-1. 色識別の方式

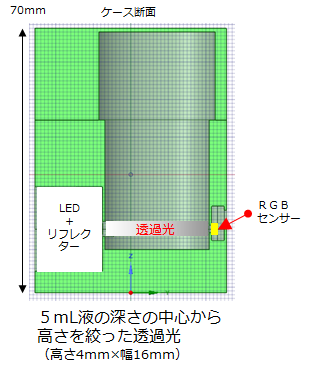

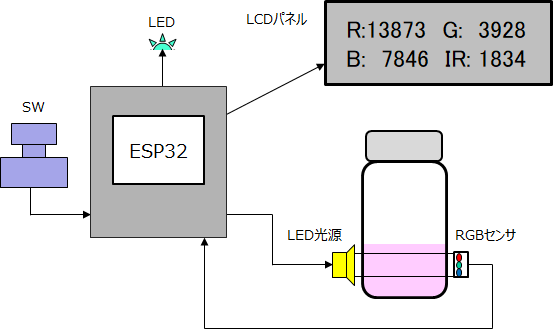

色識別機の核心部である光源からの光を瓶の液体に通し、RGBセンサで集光するパーツの断面図を示します。

ポイントとしては、試薬によって海水の量が決められていますので、透過光を通す位置に注意する必要があります。少ない場合には5mlしかありません。また、LED光源からRGBセンサまでの距離をできる限り短くして光の減衰を最低限にする必要があります。試薬瓶のばらつきを考慮して決定しました。

2-2. 色識別機の外観

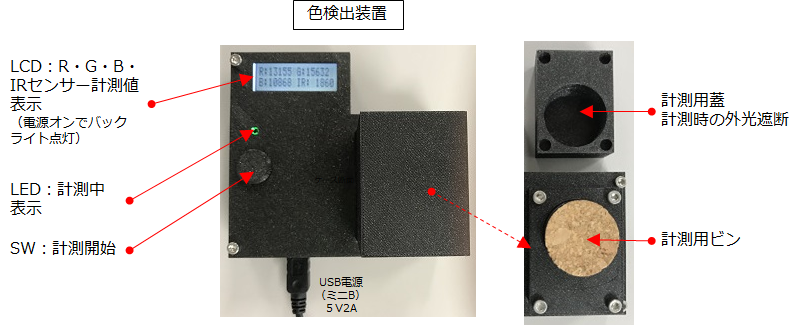

次に、色識別機の外観を示します。色識別機は、大きく二つのパーツに分かれます。写真の右側の試薬瓶を収める計測部と写真の左側の制御部です。

計測部は「2-1.色識別の方式」で説明したようにLED光源とRGBセンサが内蔵されており、上部のふたを開けると試薬瓶を収める空洞があります。この空洞に試薬の入った試薬瓶を収めます。

制御部は、計測結果のRGBの値を表示するLCD表示と計測中の間光って計測中であることを知らせるLEDと計測開始のスイッチがついています。電源は、USB電源で、5V2Aの電源を使用しています。

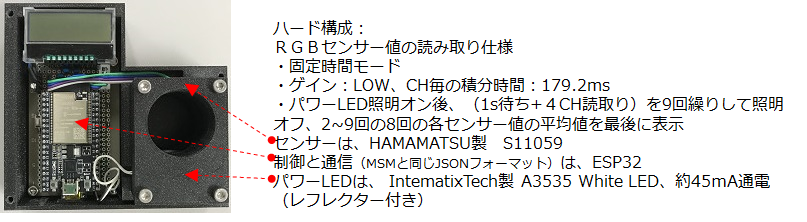

2-2.色識別機のハード構成

色識別機のハード構成を説明します。

光源(パワーLED)には、IntematixTech製 A3535 White LEDを使用し、RGBセンサにはHAMAMATU製のS11059を使用しています。

光源、RGBの制御、LCD表示には、ESP32マイコンを使用しています。

測定は、計測開始のスイッチを押すと、光源をONします。そして、1秒間隔で9回測定を実施し、光源をOFFします。その間、計測中表示LEDは点灯しています。

測定結果は毎回LCD表示されます。そして、最後に2~9回の8回の平均値をRGBごとに計算して、LCD表示を行うとともに、BluetoothのSPP(Serial Port Profile)で送信します。

送信フォーマットは、json形式です。

3. 色識別機のソフトウェア

「2-2.色識別機のハード構成」の項で述べたように、色識別機はマイコンにR-MSMと同じESP32を搭載しています。また、RGBセンサはR-MSMに搭載しているS11059を使用しています。そのため、ソフトウェアは多くの部分でR-MSMと共通のソフトウェアを使用しています。

3.1. 色識別機の制御

色識別機のスイッチ(SW)が押されるとESP32は、以下の動作制御を行います。

① LEDを点灯し、測定が開始されたことを告げます。

② LED光源を点灯します。

③ 1秒待ち、RGB センサの値を読み取ります。

④ 読取ったRGBセンサの値をメモリに保持するとともにLCDパネルに表示します。

⑤ ③~④を9回繰り返します。

⑥ LED光源を消灯します。

⑦ 2回目から9回目の8回分の測定結果の平均値を計算します。

⑧ 計算した平均の結果をLCDパネルに表示します。

⑨ BluetoothでデータをPDHに送信します。

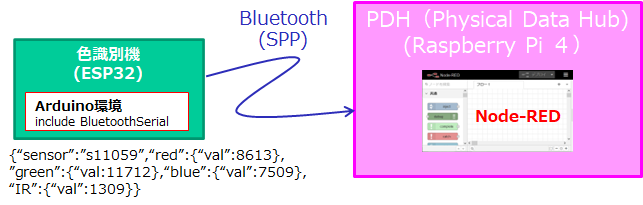

3.2. 測定結果の送信

ESP32は、8回の測定結果の平均値をLCD画面に表示するとともに、BluetoothのSPP(Serial Port Profile)でPDHに送信します。

送信データは、数に示すようにjsonフォーマットで送信します。

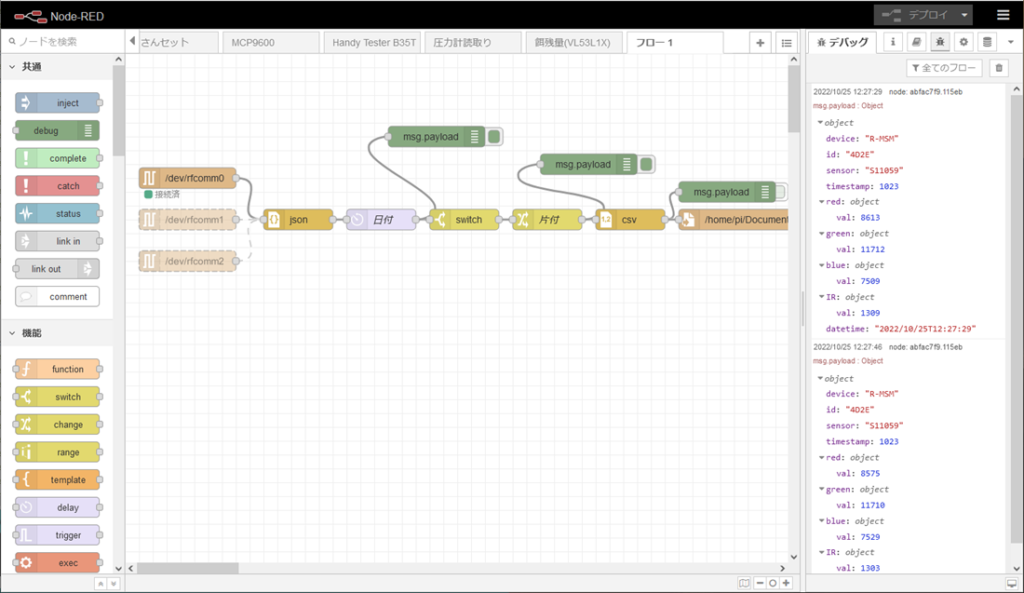

送信されたデータは、R-MSMと同様にPDHでrfcommポートとしてバインドした後、Node-REDのシリアルポートに送られます。

PDHのrfcommポートとしてバインドする方法は、こちら(R-MSMのBluetooth信号のスキャンと接続)を参照ください。

シリアルポートで読み込んだデータの表示を行っているNode-REDの画面を示します。

4.色識別実験結果

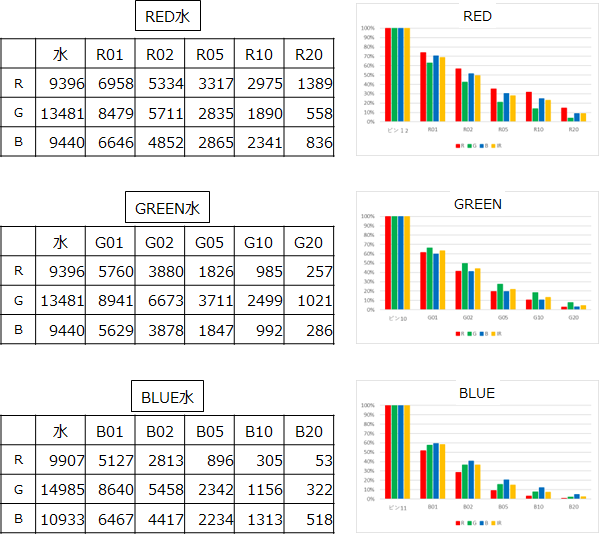

この色識別機を使って、透過光による色識別の実験を行いましたので、その結果を示します。色水は、水彩絵の具を水に溶かして行いました。

以下に、赤色(RED)の場合を例に説明します。まず、初めに水彩絵の具の赤の色を薄めてR20の色を作成します。このR20の色を、試験瓶に5ml移し、数値を測定します。その後、2.5mlを捨て、水を2.5ml足して色を薄めてR10とします。そして、数値を測定します。これをR05、R02、R01と繰返します。

赤色(RED)と同様に、緑色(GREEN)、青色(BLUE) の測定実験結果を示します。

表の数値が測定結果です。右の棒グラフは、水を100として薄めていった際に数値がどのように減るかを見ています。

・赤(RED)水の場合は赤が、緑(GREEN)水の場合は緑が、青(BLUE)水の場合は青が、それぞれ一番大きい比率を示しています。

・色を薄めることで、順番に数値が下がっていっていることも分かります。

この結果から、海水の成分試薬でも相関が出るのではないかと期待できそうです。