Contents

複数のR-MSMと複数のPDHを使ったシステム

1.概要

R-MSM(Multi-Sensor Module)とPDH (Physical Data Hub) 1対を使ったR-CPS(Reconstructable basic system for Cyber Physical System)は、実証実験の「クラフトビールの製造」に記載している醸造タンクからのCO2ガスの圧力・流量・湿度を測定するシステム例など比較的規模の小さいシステム向けです。一方、「イチゴのハウス栽培」、「エビの養殖」や「湯葉の製造」などの例では、R-MSMとPDHを複数個使ったR-CPSのシステムとなっています。

ここでは、これらの例をもとにR-MSMやPDHを複数個使ったシステムを構築する方法を説明します。

まず、PDH1台に対し複数のR-MSMを接続する方法に関して、(1)Bluetoothを使った方法と(2)LPWAを使った方法の順で説明します。その後、それらのPDHを複数台使ったシステムの構築に関して説明します。

2. 複数のR-MSMを使ったシステム

複数のR-MSMを使ったシステムとして、「エビの養殖」と「イチゴのハウス栽培」を例に挙げて説明します。R-MSMをPDHに接続する方法として、(1) Bluetoothを使った方法と(2)LPWAを使った方法があります。正確には、USBケーブルで接続するという方法がありますが、ケーブルを引き回すのが現実的ではないので省略します。

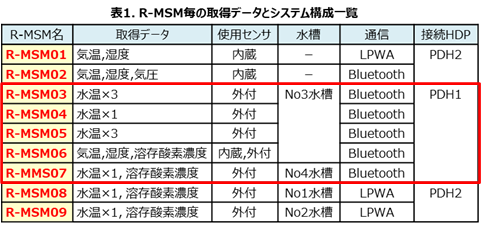

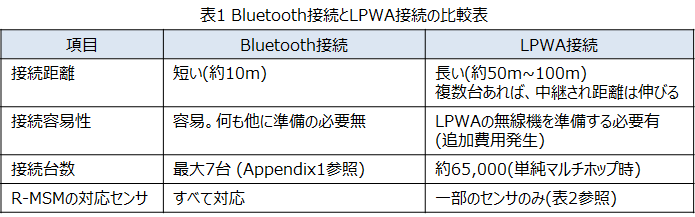

Bluetoothを使った接続とLPWAを使った接続の比較を表1にまとめます。

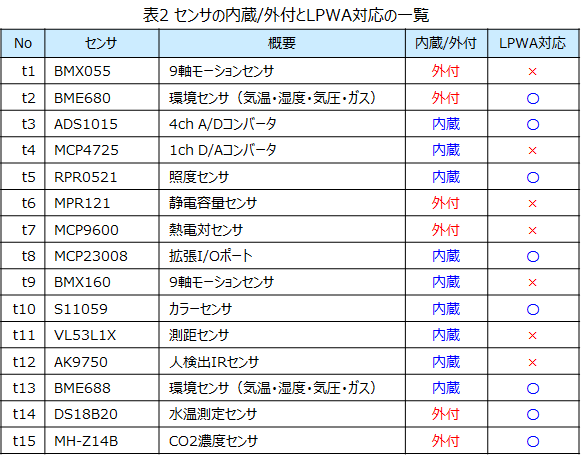

表2に、センサ一覧とLPWAに対応を示します。センサの詳細に関しては、「R-MSMで利用可能なセンサ類」を参照ください。

2-1. Bluetoothによる複数R-MSMの接続

2-1-1.複数R-MSMとのペアリングの方法

PDHとR-MSMは、ペアリングで接続します。PDHソフトウェアを使ったペアリングのやり方は、センサモジュールのペアリングをご覧ください。

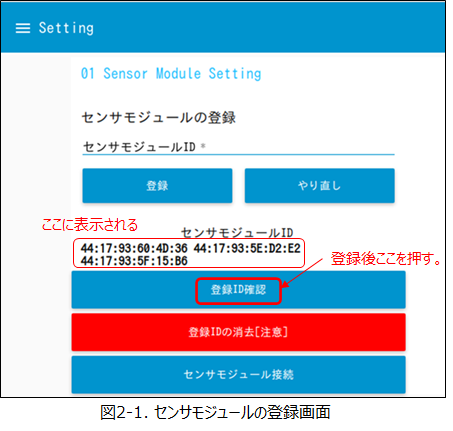

複数のR-MSMを登録する場合は、登録IDを複数入力して下さい。登録した順番に、/dev/rfcomm0から/dev/rfcomm1 ・・・ とペアリングされます。

順番の確認方法は、「登録ID確認」の青いボタンを押した際に表示される順番です。

次の例では、3つのR-MSMが登録されています。ペアリングの順番は以下の様になります。

44:17:93:60:4D:36 ⇒ /dev/rfcomm0

44:17:93:5E:D2:E2 ⇒ /dev/rfcomm1

44:17:93:5F:15:B6 ⇒ /dev/rfcomm2

このセンサモジュールの設定ついて詳細に知りたい方は、「Apendix2 GUIを使わずに複数のBluetoothをペアリングする方法」をご覧ください。

2-1-2. 複数R-MSMを使ったシステム例

複数R-MSMを使ったシステムとして、「エビの養殖」を例に説明します。

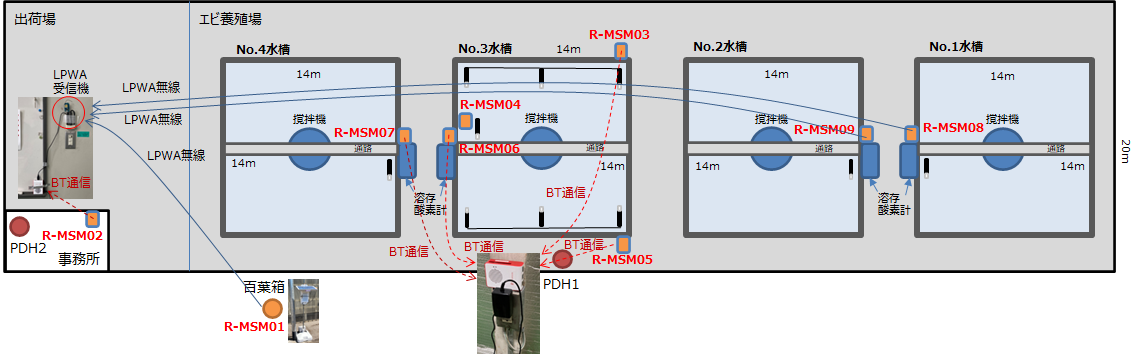

次の図は、「エビの養殖」で実証実験を行った際のR-MSMとPDHの配置図です。また、一覧表は、9台のR-MSMと2台のPDHの接続を示しています。PDH1は、水槽3と水槽4のデータを5台のR-MSMからBluetooth接続で集めています。また、PDH2は、建屋の外にある百葉箱や、距離のある水槽1、水槽2のデータをLPWAを使って集めています。

PDH1のBluetoothの接続に関して説明します。

BluetoothでR-MSM3~R-MSM7の5本のシリアル通信がPDH1に接続されています。

具体的には、/dev/rfcomm0~/dev/rfcomm4 の5つのデバイスとしてPDH1が認識して信号のやり取りを行います。

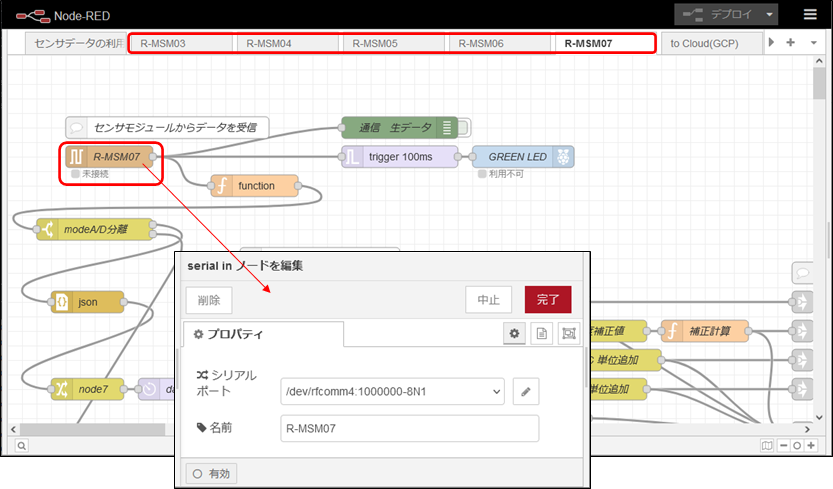

次に、PDH1の中で、Bluetoothで送られてきたデータがどのように処理されているかを確認するために、PDH1のNode-REDのフローをみてみます。

R-MSM03~R-MSM07までの5枚のフローがあります。それぞれにserial inノードが置かれており、/dev/rfcomm0~/dev/rfcomm7がシリアルポートに記述されています。以下の例では、R-MSM07のフローで、/dev/rfcomm4が接続されています。

このように、PDHに複数のR-MSMが接続されると、それを処理するNode-REDのフローも追加していく必要があります。

2-2. LPWAによる複数R-MSMの接続

3-1-1.複数R-MSMとの接続の方法

PDHとR-MSMは、920MHz無線送受信モジュールIM920sL(LPWA)で接続します。IM902sLを使った接続方法は、こちら(LPWAを使ったデータ転送)をご覧ください。LPWAでの接続は、Bluetoothでは届かない距離でも接続が可能です。ただし、すべてのセンサが対応していませんので、ご注意ください。

3-1-2. 複数R-MSMを使ったシステム例

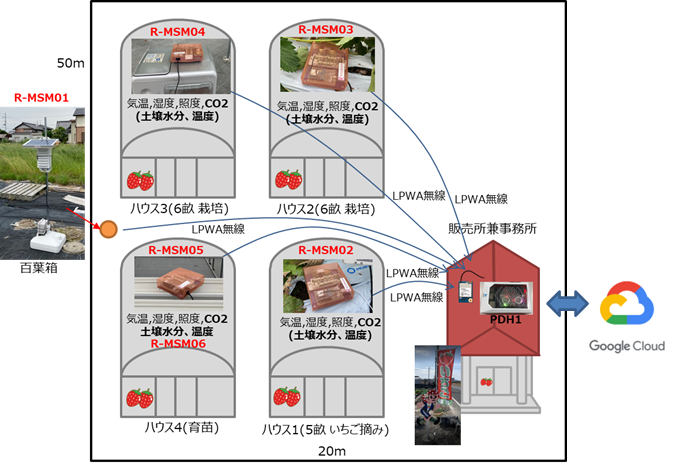

複数R-MSMを使ったシステムとして、「イチゴのハウス栽培」を例に説明します。

下の図は、いちごのハウス栽培での実証実験の際のシステム図です。

事務所に配置した1台のPDHに6台のR-MSMが繋がっています。事務所のPDHにLPWAの親機を接続し、6台の子機とやり取りを行っています。キャラクタ入出力モードをONにして通信を行っています。その他は、基本デフォルトの設定です。

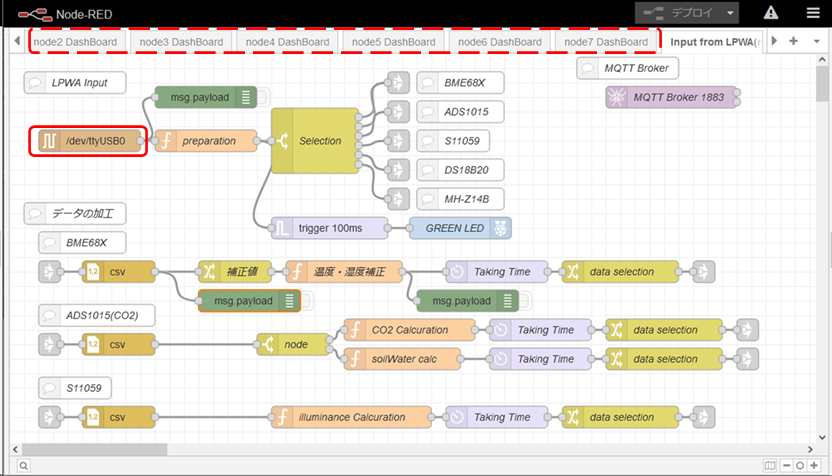

次に、PDH内のNode-REDのフローの入り口を見ています。

LPWAのNode-REDフローの処理に関しては、こちら(IM920sLとPDHの接続(Node-REDでのデータ処理)で詳細に説明していますので、中身はそちらをご確認ください。このLPWAの構成では、入力シリアルは、Bluetoothの場合と異なり、/dev/ttyUSB0だけです。LPWAの親機がPDHに接続されているだけだからです。

親機が、6台の子機のデータをまとめて、シリアルにこのノードに入力してくれます。子機は、node番号で区別されます。親機がNode1番で、子機はNode2番~Node7番になります。それぞれのダッシュボードのフローを別シートとして準備しています。

3. 複数のPDHを使ったシステム

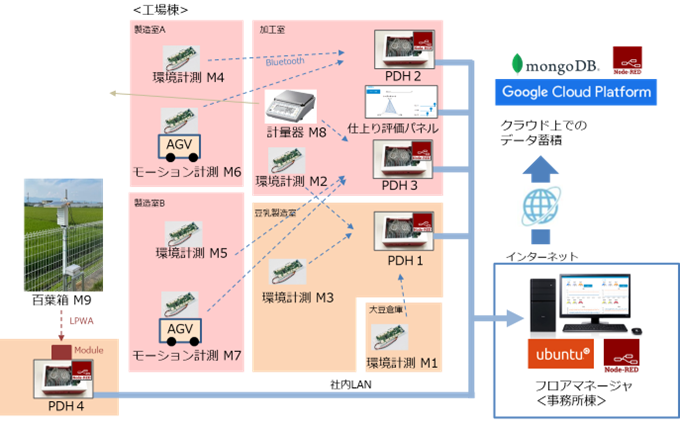

複数のPDHを使ったシステムは、実証実験の「エビの養殖」と「湯葉の製造」です。

表1に「エビの養殖」のR-MSMの取得データとPDHの接続を、表2に「湯葉の製造」のR-MSMの取得データとPDHの接続を示します。

「エビの養殖」はR-MSMを9台をPDH 2台でデータを集めています。「湯葉の製造」は、設置部屋が多いためBluetoothでの接続を安定化させるため、R-MSM9台のデータをPDH 4台で集めています。さらに、大きな違いは、「湯葉の製造」では、PDHの台数が多いこともあり、PDHのデータを束ねてクラウドに送るエッジサーバとしてのフロアマネージャを配置している点です。「エビの養殖」では、PDHそれぞれからクラウドにデータを送るシステムとしています。

フロアーマネージャを使った「湯葉の製造」のシステム図を次に示します。

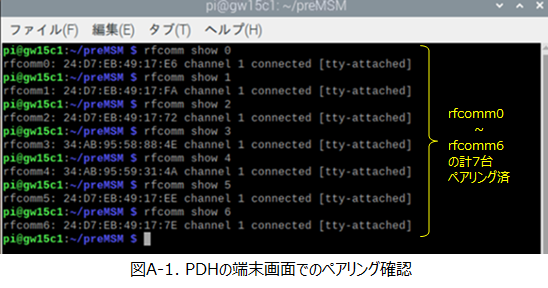

Appendix1. Bluetoothの最大接続台数

R-MSMで使用しているBTのシリアル転送(クラッシックBluetooth)の場合、最大でペアリングできる台数は規格上7台のようです。規格は見つけられていませんが、いくつかのHPで記載されています(参考HP参照)。

そこで、PDHに7台のR-MSMを接続する実験を行いました。確かに8台目はペアリングできませんでした。図A-1は、PDHの端末での接続確認です。

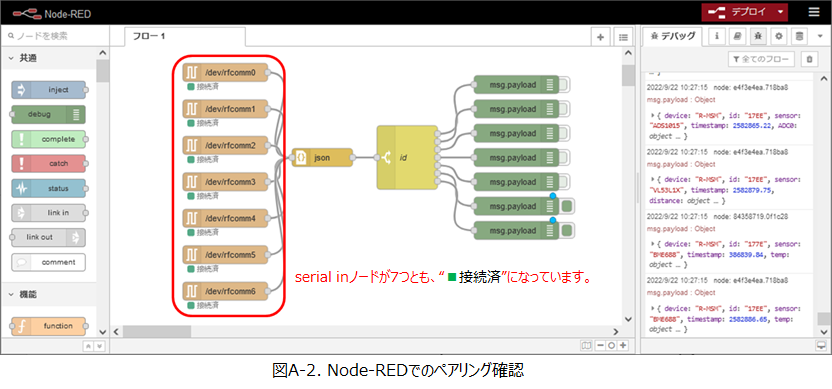

図A-2は、Node-REDでの接続確認です。

参考HP: Bluetooth、同時接続できるデバイスの数に限界はある?

Apendix2. GUIを使わずに複数のBluetoothをペアリングする方法

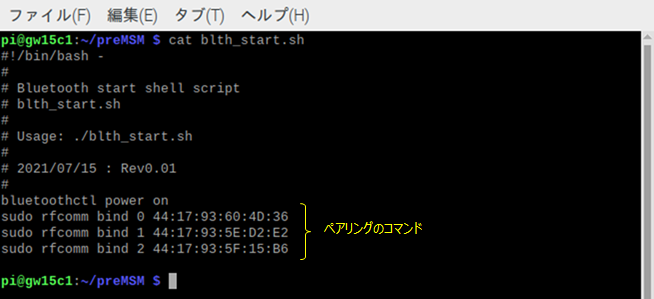

PDHでは、電源投入時にNode-REDが自動で起動する設定になっています。Node-REDは起動直後に、以下のシェルスクリプトを実行します。

/home/pi/preMSM/blth_start.sh

図2-1のセンサモジュール登録画面で登録を行うと、以下の様なシェルスクリプトを自動で生成します。これを実行することで、ペアリングが行われます。