Contents

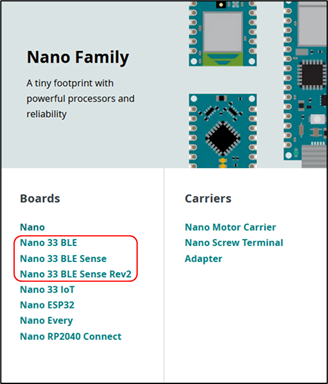

Arduino Nano 33 BLE シリーズ(マイコン+センサ+BLE)

Arduino Nano 33 BLEシリーズは、R-MSMと同様に、マイコンとセンサを小型ボードの上に搭載したマイコンボードです。2023年10月現在、以下の3つの種類がArduinoのHP(Nano Family)に掲載されています。

今回、Nano 33 BLEとNano 33 BLE Senseを入手したので、動作確認を行います。

1. シリーズ比較

1.1. 搭載センサの比較

搭載しているセンサの比較を仕様書を基に行いました。以下に示します。

|

Nano 33 BLE |

Nano 33 BLE Sense |

Nano 33 BLE Sense Rev2 |

|

|

マイコンモジュール |

NINA B306 Module(64 MHz Arm® Cortex-M4F (with FPU) 1 MB Flash + 256 KB RAM Bluetooth® 5 multiprotocol radio Full-speed 12 Mbps USB |

||

|

9軸IMU |

LSM9DS1 |

LSM9DS1 |

ー |

|

6軸IMU |

ー |

ー |

BMI270 |

|

3軸IMU |

ー |

ー |

BMM150 |

|

気圧/温度 |

ー |

LPS22HB |

LPS22HB |

|

湿度/温度 |

ー |

HTS221 |

HS3003 |

|

近接/照度/カラー/ ジェスチャー |

ー |

APDS-9960 |

APDS-9960 |

|

デジタルマイクロフォン |

ー |

MP34DT05 |

MP34DT06JTR |

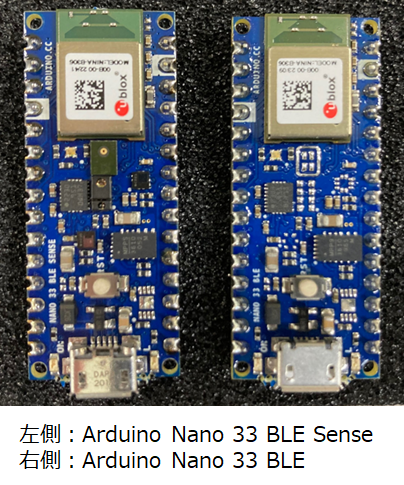

1.2. 外観

外観から、Nano 33 BLEとNano 33 BLE Senseは同一基板であり、センサが実装されているかいないかの差であることが分かる。

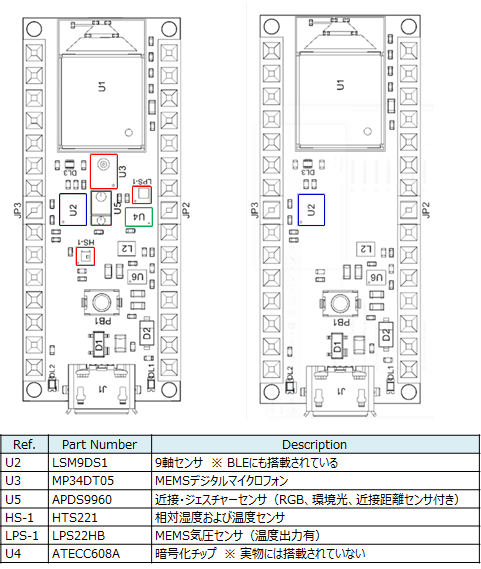

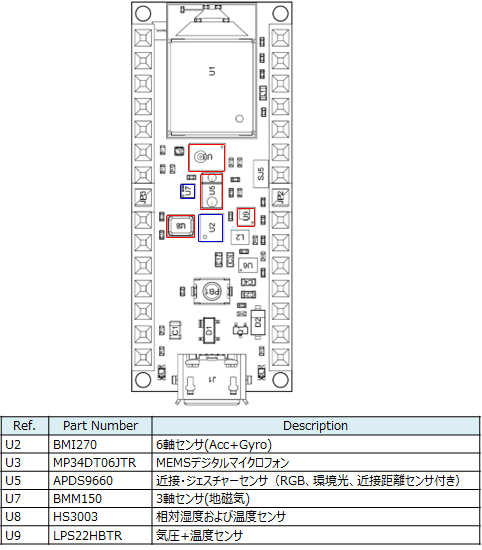

1.3. 部品配置図

仕様書から部品配置図を比べる。Nano 33 BLE Sense Rev2は、 Nano 33 BLE Senseとは異なる基板であることが分かる。

左側:Arduino Nano 33 BLE Sense

右側:Arduino Nano 33 BLE

Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2

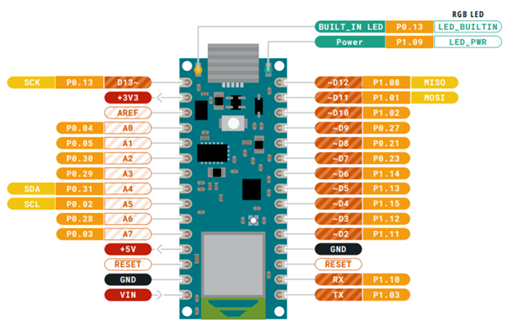

1.4. 端子配置

ボードの端子配置は共通です。電源電圧は3.3Vです。 USBからの+5Vで動作しますが、左下のVINからの+5V印加でも動作します。

IOは、High出力=3.3V、Low出力=0Vです。

2. Arduino Nano 33 BLE Sense搭載センサの動作確認

搭載されている5つのセンサの動作確認を行います。出力は、Arduinoのシリアルモニタの画面で行います。

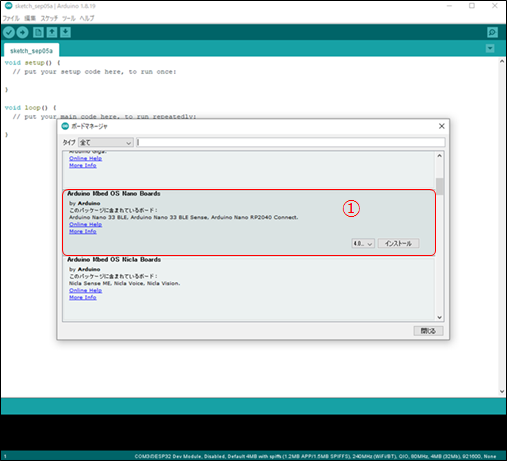

2.1. 環境設定

① Arduino IDEの「ツール」→「ボード」→「ボードマネージャー」から、“Arduino Mbed OS Nano Boards”をインストールします。

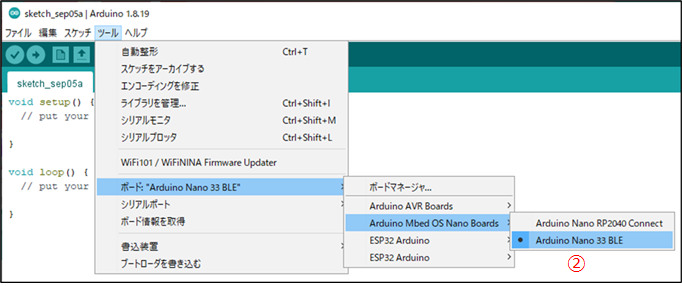

② ボード情報のインストールが完了したら、「ツール」→「ボード」→「Arduino Mbed OS Nano Boards」から“Arduino Nano 33 BLE”を選択します。

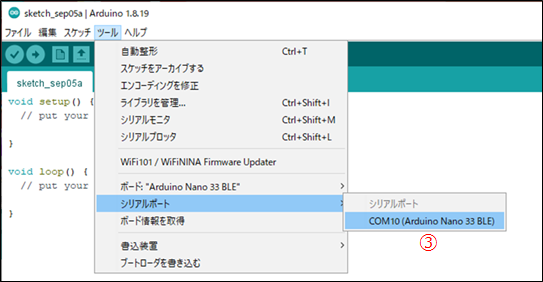

③ 「ツール」→「シリアルポート」→COM**(Arduino Nano 33 BLE)を選択します。(**の部分は各PCによって異なります)

2.2. 9軸センサ(LSM9DS1)の動作確認

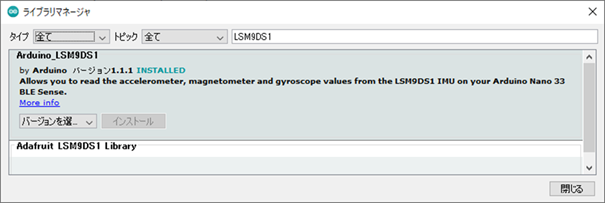

2.2.1. ライブラリのインストール

”Arduino_LSM9DS1”をライブラリマネージャからインストールします。

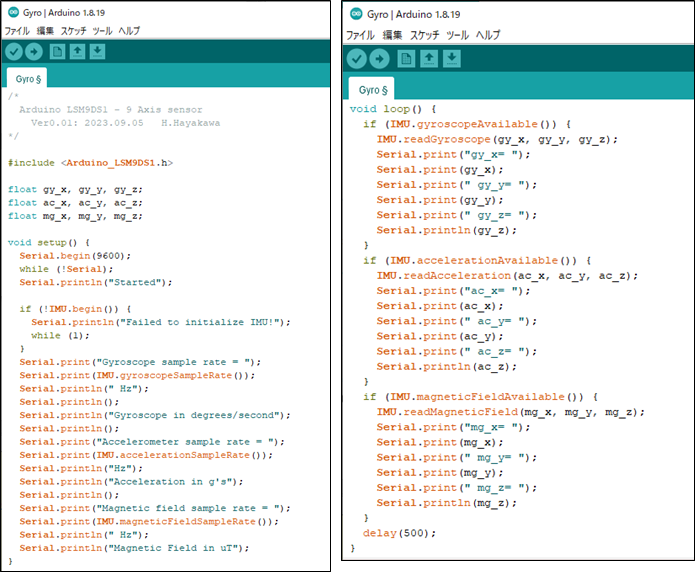

2.2.2. 動作確認プログラムの作成

ライブラリ“Arduino_LSM9DS1”のフォルダにある“examples”のフォルダのプログラムを参考に、加速度、ジャイロ、磁気を0.5秒毎に読み出すプログラムを作成します。

プログラムは、「2.2.4. LSM9DS1の動作確認プログラム」を参照ください。

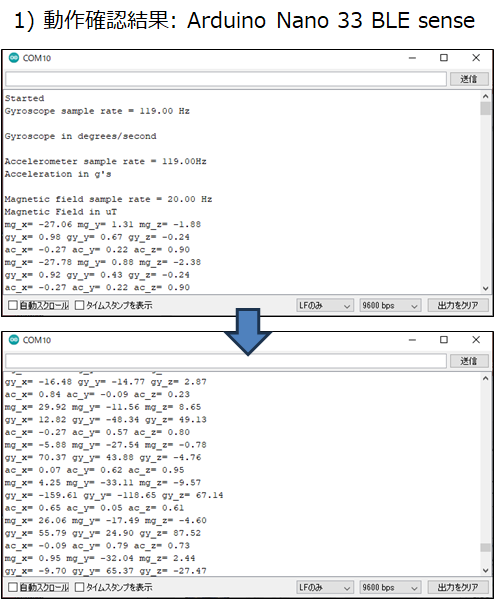

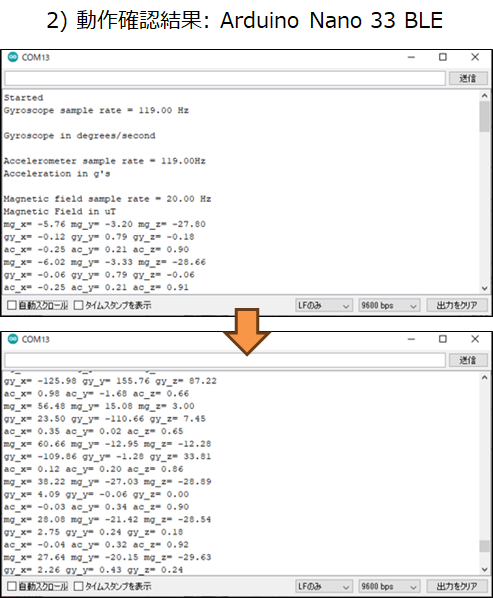

2.2.3. 動作の確認

LSM9DS1は、Nano 33 BLE senseとNano 33 BLEの両方に搭載されています。両方にプログラムの書込みを行い、動作を確認しました。結果、どちらでも動作することを確認しました。

2.2.4. LSM9DS1の動作確認プログラム

2.3. 温・湿度センサ(HTS221)の動作確認

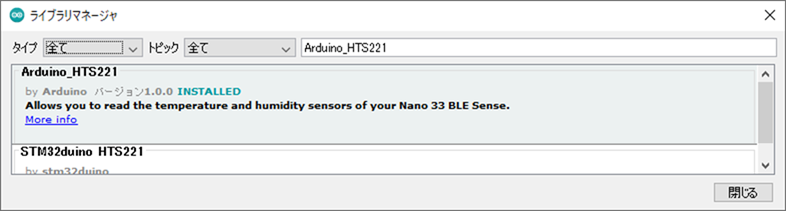

2.3.1. ライブラリのインストール

”Arduino_HTS221”をライブラリマネージャからインストールします。

2.3.2. 動作確認プログラムの作成

ライブラリ“Arduino_HTS221”のフォルダにある“examples”のフォルダにある“ReadSensors.ino”を読み込んでコンパイルします。このプログラムは、1秒毎に温度と湿度をセンサから取得して表示します。

2.3.3. 動作の確認

結果を下に載せます。

標準機の温度:27.1℃、湿度:54.4%に比べ、温度が高めで、その分湿度が低めに出ている結果となりました。

2.4. 大気圧センサ(LPS22HB)の動作確認

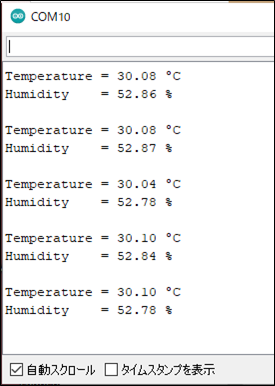

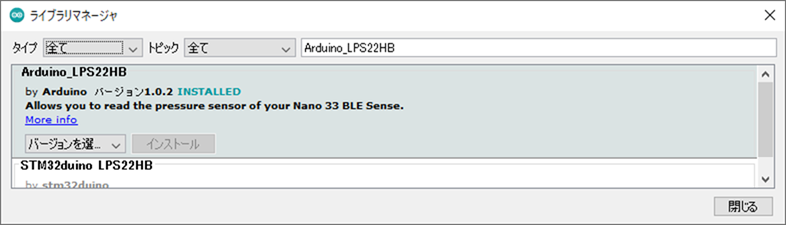

2.4.1. ライブラリのインストール

”Arduino_LPS22HB”をライブラリマネージャからインストールします。

2.4.2. 動作確認プログラムの作成

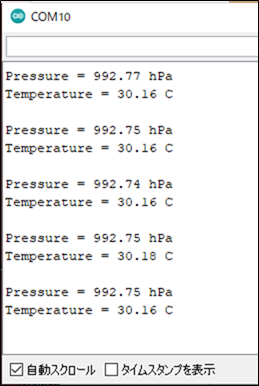

ライブラリ“Arduino_LPS22HB”のフォルダにある“examples”のフォルダにある“ReadPressure.ino”を読み込んでコンパイルします。このプログラムは、1秒毎に気圧と温度をセンサから取得して表示します。

プログラムの元は、気圧が”kPa”で表示されていましたので、1kPa = 10hPaから10倍するようにプログラムを変更しましした。

2.4.3. 動作の確認

結果を下に載せます。

標準機の温度:27.3℃に比べ、温度が高めな結果となりました。

2.5. 近接・ジェスチャセンサ(APDS9960)の動作確認

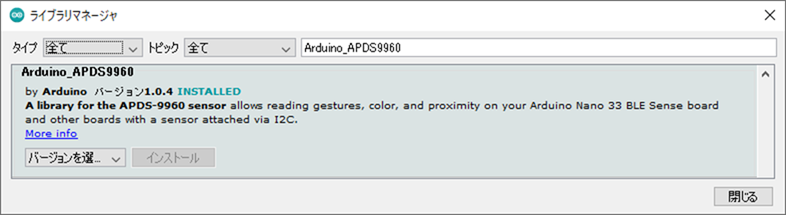

2.5.1. ライブラリのインストール

”Arduino_APDS9960”をライブラリマネージャからインストールします。

2.5.2. 動作確認プログラムの作成

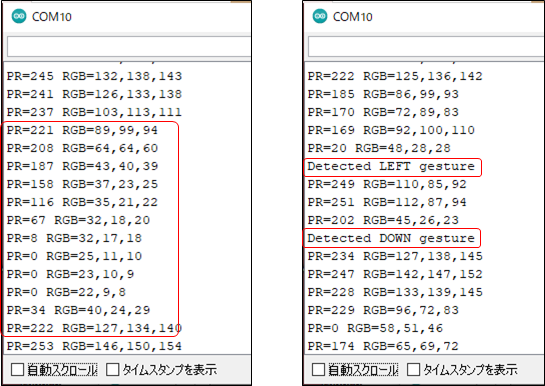

ライブラリ“Arduino_APDS9960”の“examples”のフォルダにある“FullExample.ino”を読み込んでコンパイルします。このプログラムは、100msごとに近接(Proximity)と色(RGB)とジェスチャを検出して表示します。

2.5.3. 動作の確認

結果を下に載せます。

左側の結果は、センサに手をかざした時の変化です。近接(PR)の値が急激に

小さくなります。色も変化します。

右側の結果は、センサの前で手を振った場合の結果です。LEFTやDOWNと

いったジェスチャが検出されています。

2.6. デジタルマイクロフォン(MP34DT05)の動作確認

2.6.1. ライブラリのインストール

ライブラリは、ボード“Arduino Mbed OS Nano Boards”をインストールした時点で読み込まれています。

2.6.2.動作確認プログラムの作成

動作確認プログラムは、Arduino-IDEの「ファイル」→「スケッチ例」→「PDM」→「PDMSerialPlotter」を使用します。

2.6.3. 動作の確認

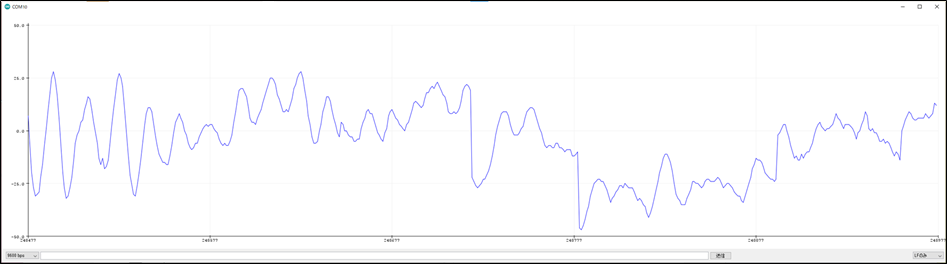

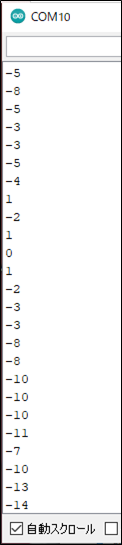

結果を下に載せます。

シリアルモニタに読み出されたデータは、下の図のように数値の羅列です。1chのみのモノラル出力です。

他のセンサは、I2C出力ですが、マイクロフォンの出力は、19kHzサンプリングした16bitの符号あり整数です。

そのため、他のセンサの出力とかなりスピードが異なります。

次の絵は、マイクの出力をデータで読み込ませ、Arduino-IDEのシリアルプロッタで表示させたものです。