Contents

センサモジュールのオプション設定

センサモジュール基板裏面のジャンパー設定を変更することでセンサモジュールの機能を変更したりセンサのアドレスを変更することができます。(ジャンパー設定変更には半田付け作業が必要になります。)

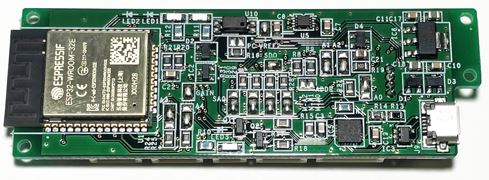

基板裏面

ジャンパー端子の取り扱いについて

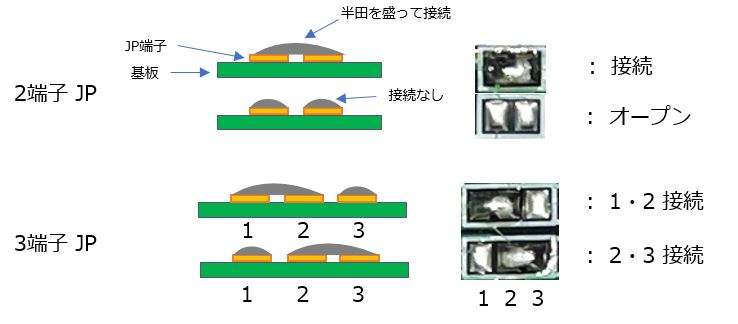

センサモジュールには2端子のJP(ジャンパー)と3端子のJPを配置しています。

JP端子には少し半田が盛られていますが、この半田で端子間を接続したりオープンにすることでハードウェアの設定状態を変更します。

(0Ωのチップ抵抗で接続するケースもありますが、このセンサモジュールでは0Ωチップではなく半田を盛って接続しています。)

出荷時のジャンパー設定

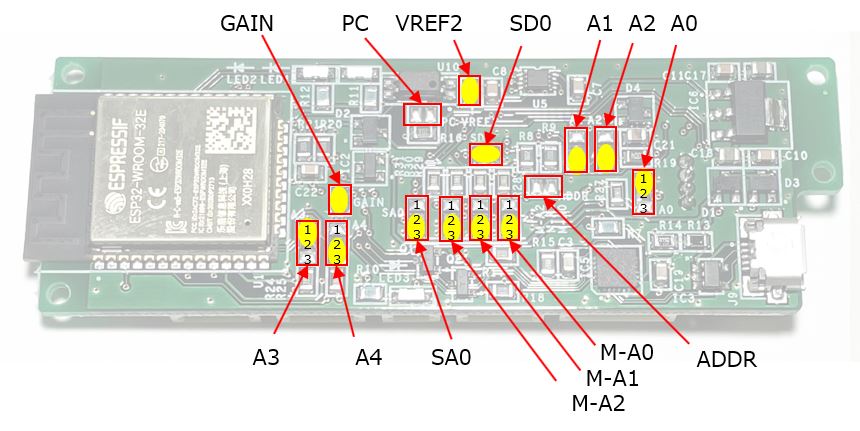

| 番号 | JP名 | 内容 |

| 1 | A0 | DAコンバータMCP4725のI2Cアドレスを変更 1・2接続:GND(0) 0x60(初期設定)/ 2・3接続:プルアップ(1) 0x61 |

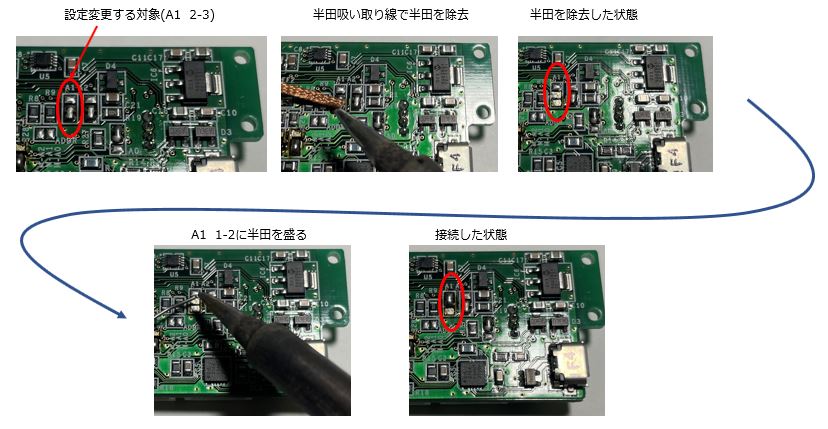

| 2 | A1 | ADコンバータADS1015の入力端子AIN3にマイクを接続するか、コネクタを介して外部入力として利用するかを選択 初期設定ではマイクを接続する設定になっています。 1・2接続:AIN3に外部入力端子を接続/ 2・3接続:AIN3に内蔵マイクを接続(初期設定) |

| 3 | A2 | ADコンバータADS1015のAIN3にマイクを接続した場合、ピーク検波回路を使用するかどうかを選択 初期設定ではピーク検波回路が有効になっています。 1・2接続:マイクを直接接続、ピーク検波回路を使用しない/ 2・3接続:ピーク検波回路を使用する(初期設定) |

| 4 | A3, A4 | 人感センサAK9750のI2Cアドレスを変更 A3 : CAD0ピン 1・2接続:GND(0) (初期設定) / 2・3接続:プルアップ(1) A4: CAD1ピン 1・2接続:GND(0) / 2・3接続:プルアップ(1) (初期設定) CAD1 CAD0 スレーブアドレス I2C 動作 |

| SA0 | モーションセンサBMX160のI2Cアドレスを変更 1・2接続:GND(0) 0x68(初期設定)/ 2・3接続:プルアップ(1) 0x69 |

|

| SD0 | 環境センサBME688のI2Cアドレスを変更 接続:GND(0) 0x76 (初期設定) / オープン :プルアップ(1) 0x77 |

|

| ADDR | ADコンバータADS1015のI2Cアドレスを変更 オープン :プルダウン(0) 0x48 (初期設定) / 接続: VDD (1) 0x49 上記以外にリード線を使用すると0x4A,0x4Bのアドレスに設定することもできます。詳しくはデータシートを参照してください。 |

|

| M-A0 M-A1 M-A2 |

GPIO MCP23008のI2Cアドレスを変更 M-A0 : A0ピン 1・2接続:GND(0) (初期設定) / 2・3接続:プルアップ(1) M-A1 : A1ピン 1・2接続:GND(0) (初期設定) / 2・3接続:プルアップ(1) M-A2 : A2ピン 1・2接続:GND(0) (初期設定) / 2・3接続:プルアップ(1) A2 A1 A0 スレーブアドレス |

|

| VREF2 | I2C トランスレータPCA9306のVREF2、外部I2C端子の電源ラインにセンサモジュール内部の+3.3Vを給電するか選択 初期設定では3.3Vを給電する設定です。外部に5V系のI2Cデバイスを接続する場合はJP設定を変更してください。 接続:+3.3内部電源から給電 (初期設定) / オープン :外部インターフェースの電源を使用(5V系を接続する時など) |

|

| PC | ハードウェアWDTが作動した際にフォトカプラを使用した出力を使用するか選択 フォトカプラのLEDで消費する電力を削減するために、初期設定では「使用しない」設定です。 接続:フォトカプラを使用する / オープン :フォトカプラを使用しない(初期設定) |

|

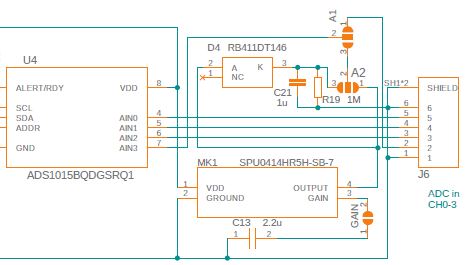

| GAIN | ADコンバータADS1015のAIN3にマイクを接続した場合のマイクゲインを設定 初期設定ではマイクゲインは最大ゲインの20dBに設定しています。 接続:最大ゲイン20dB(初期設定)/ オープン :ゲイン調整用の抵抗・コンデンサ接続用端子として使用します |

1)機能設定ジャンパー

センサモジュールの機能を切り替えるためのジャンパー設定です。

音響センサ(マイク)の接続

センサモジュールにはコンデンサマイクを搭載しています。ランド「A1」を初期設定のように半田で接続することで、I2Cで接続されているADCのAIN3ピンに接続されます。マイクを接続した場合、そのピンは他のデータを入力することはできません。

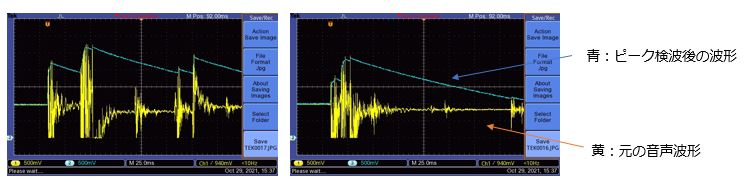

このADCのピンのデータを読み取ることで音響センサとして使うことが出来ます。ただし、I2Cでデータを読み出す周期により通常のマイクロフォンとして使用できるようなサンプリングレートをカバーしていません。マイクの入力に変化があったかどうかを捉えるのには初期設定で有効になっているピーク検波回路を使用するのが効果的です。

マイクを接続した場合、ランド「GAIN」でマイクゲインの設定ができます。

・初期設定のように「GAIN」を接続してある場合は最大ゲインの20dBで動作します。

・「GAIN」を解放し、上側ランドと「A1」の下側ランドをリード線で接続すると0dB(ユニティゲイン)で動作します。

・0dB~20dBの間でゲインを設定する場合は、「GAIN」のランド間に外部抵抗とコンデンサを接続します。

(ゲイン設定の詳細についてはマイク:SPU0414HR5H-SBのデータシートを参照ください。)

・ランド「A1」の接続を変更することで、マイクが接続されていたADC入力を外部入力コネクタに切り替えることができます。

マイク周辺の回路図

WDT(watch dog timer)、RST(reset) 信号の外部への取り出し

センサーモジュールのリセットや予期しないハングアップが発生した場合にはそれを検出し、システムの他の機器に信号を送るとともにモジュールの動作を回復するためにWDTとフォトカプラを搭載しています。この機能を使って外部制御を有効にするためには、ランド「PC」を半田で接続してください。この接続により、WDTに接続されたフォトカプラの動作が有効化されます。

接点はB接点(常時ON)です。通常動作時にはフォトカプラがONになっており、WDT/RST動作時にフォトカプラOFFとなります。

フォトカプラによって出力側を完全に分離していますので、DC24V等の異なる電圧回路を直接開閉することができます。安全PLC (Programmable Logic Controller)等を直接接続できます。センサモジュール保護のためにGNDラインは必ず分離して(センサモジュールのGNDとは別にして)お使いください。

EXT I2C ポートの設定

外部I2CポートにはボルテージレベルトランスレータPCA9306(電圧レベル変換器)を搭載しています。

センサモジュール内部の動作電圧は3.3Vですが、このボルテージレベルトランスレータ―を経由して、5Vなど電圧が異なる外部I2Cデバイスをセンサーモジュールに接続することができます。

・電源を持つ外部I2Cバスを接続する場合、ランド「VREF2」はオープンとして、外部I2Cコネクタの2番ピンに外部I2C電源を接続してください。(5V系のI2Cバスを接続する場合は5V、3.3V系のI2Cバスを接続する場合は3.3Vを接続します)外部I2CバスのSCL、SDAは外部でプルアップしておいてください。

・センサモジュールの内部3.3V電源を使用して、外部I2Cデバイスを動作させることもできます。この場合、電源(3.3V)を供給するためにランド「VREF2」を接続してください。これにより、内部3.3Vが外部I2Cコネクタの2番ピンに出力されます。この場合でも、外部I2CバスのSCL、SDAは外部でプルアップしてください。

2)アドレス設定ジャンパー

センサモジュールに搭載したI2Cデバイスのアドレスを切り替えるためのジャンパー設定です。

通常は変更する必要はありませんが、外部I2Cコネクタを使用して外部にI2Cデバイスを増設する場合、同じアドレスを持つデバイスがあると正しくアクセスすることができません。このようなアドレスコンフリクトが発生した場合に、センサーモジュール内部に搭載したデバイスのアドレスをある程度変更できるようにしています。

・内部デバイスのI2Cアドレスを変更した場合、データを取得するにはソフトウェアのI2Cアドレス設定も変更する必要があります。

・内部デバイスと同じデバイスを外部I2Cポートに接続する場合、内部デバイスのアドレスを変更しておき、外部デバイスのアドレスを内部で使用していた元のアドレスに合わせることで、同じソフトウェアで外部I2Cポートのデバイスを動作させることができます。

例えば、センサーモジュール内部の環境センサBME688とは別に外部I2Cポートで同じBME688を接続し、ケーブルで延長した場所の環境データを計測する場合などにこの方法が有効です。このケースでは、外部I2Cに接続したBME688にオンボードのI2Cアドレスを割り当て、オンボードのBME688はI2Cアドレスがぶつからないように他のアドレスに変更しておきます。