Contents

オシロスコープの使い方

オシロスコープとは

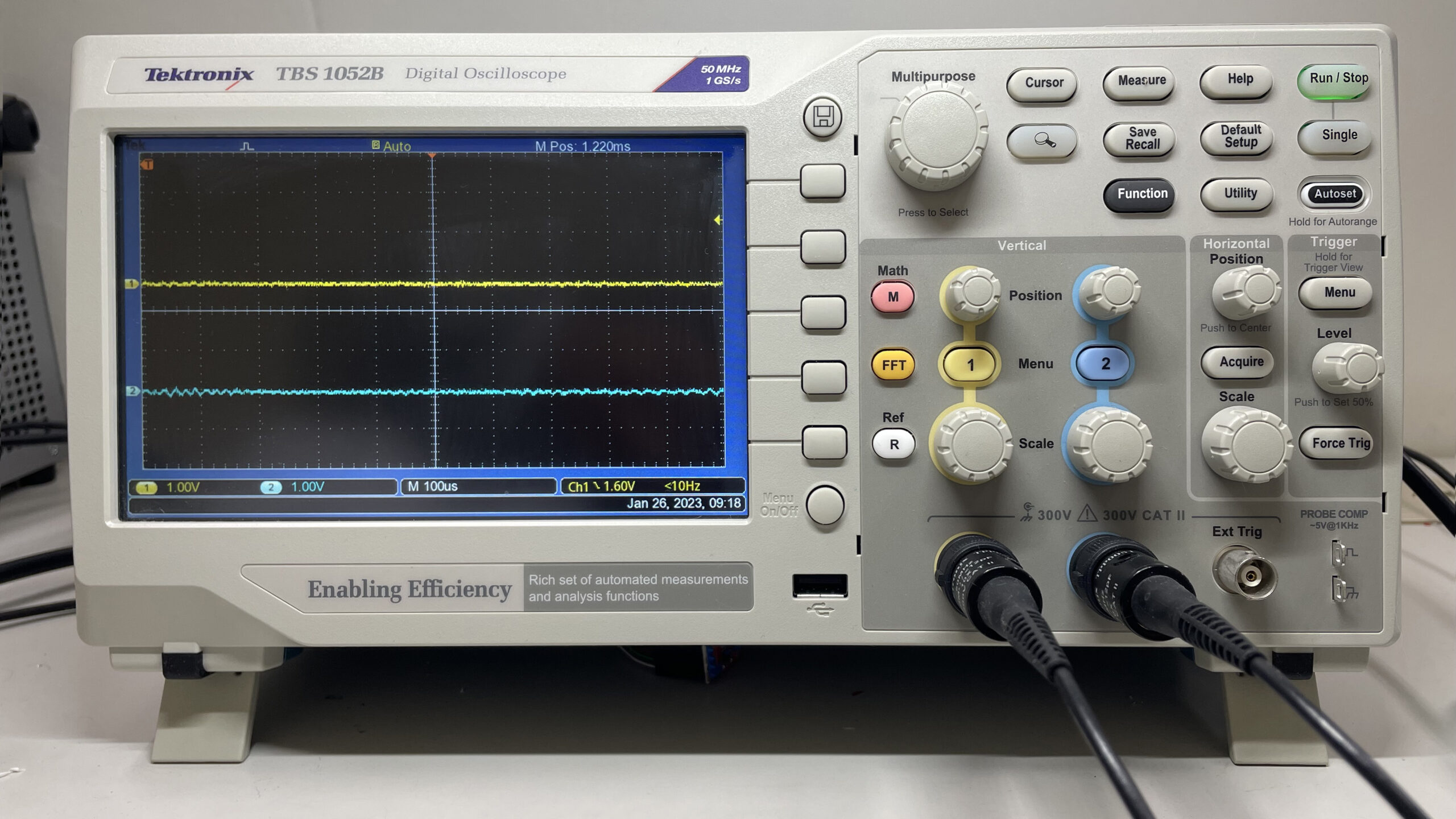

オシロスコープは、電圧の変化を時間軸に沿って画面に表示する事で電気回路の挙動を可視化する計測器です。

画面の「縦軸が電圧」、「横軸が時間」を表しており、左から右に向かって時間の経過に従って測定端子の電圧がどのように変化するかを表示します。

1)縦軸の「電圧」は、計測対象の電圧に応じてレンジやカップリング方法が設定できるようになっています。

2)横軸の「時間」は、計測対象の変化の速さに応じてレンジが設定できるようになっています。

3)横軸の時間軸が左から右に進む表示のタイミングで観測したい計測対象の電圧変化をうまく捉えるために、「トリガ」の機能を設定できるようになっています。

基本は、縦軸の「電圧」、横軸の「時間軸」、表示タイミングの「トリガ」の3つを計測対象に合わせることで電気的な挙動を観測します。

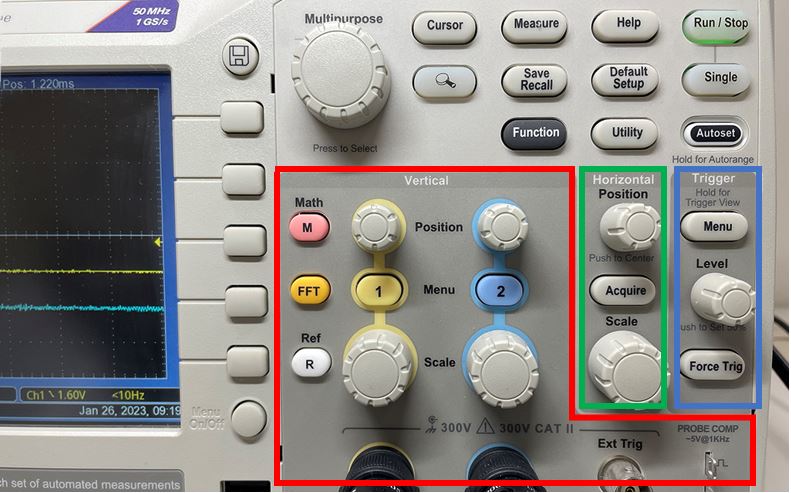

赤:縦軸(電圧)の設定、 緑:横軸(時間軸)の設定、 青:表示タイミング(トリガ)の設定

使用準備

・プローブのセットアップ

入力端子にはプローブ(探触子)を接続して、計測対象の電圧変化を取得します。

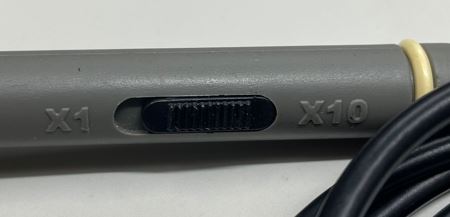

1)オシロスコープに付属のプローブは、通常1/10のアッテネータが組み込まれたパッシブプローブです。測定時にできるだけ計測対象に影響を与えないように高いインピーダンスになっていますが、更に影響を低くするために通常は1/10のモードで計測を行います。この設定では、オシロスコープの測定電圧レンジを広げる効果もあります。

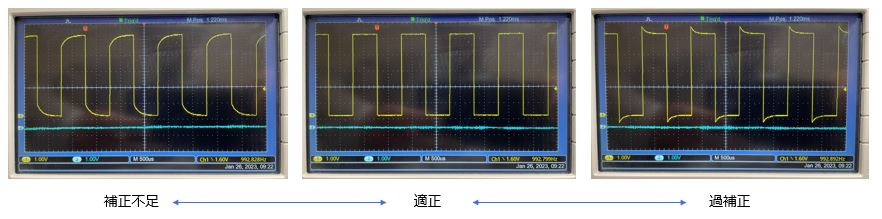

2)オシロスコープとプローブを組み合わせた状態で位相補正を行う必要があります。位相補正は、周波数に対して利得が一定になるようにする調整で、プローブの根元にある可変コンデンサの容量を調整する事で行います。下記のキャリブレーション信号を使用して位相補正の調整を行います。

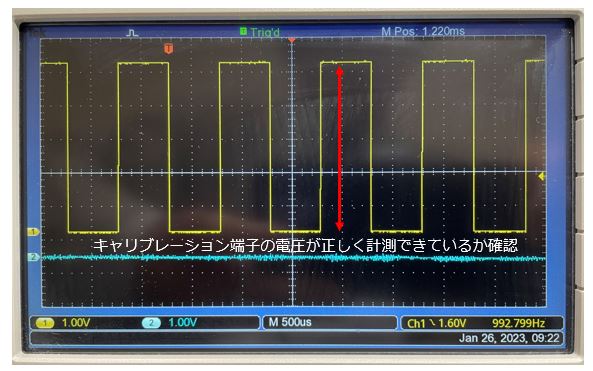

・キャリブレーション

オシロスコープにはたいていキャリブレーション信号出力端子が設けられています。この信号を使用して、入力端子で計測した電圧が正しく表示されているか、またプローブの位相補正が正しく行われているかを確認します。

1)縦軸(電圧軸)

通常は2chの入力端子がありますが、多chの入力端子を持つオシロスコープもあります。使用する測定端子にプローブを接続し、アッテネータと位相補正の調整をしておきます。

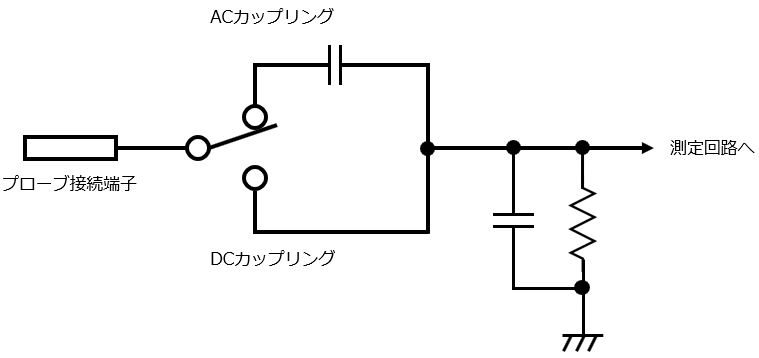

ACカップリングとDCカップリング

入力のカップリング方法を選択します。

DCカップリング:プローブの信号をオシロスコープの測定回路に直結して直流成分も含めて計測できるようにします。

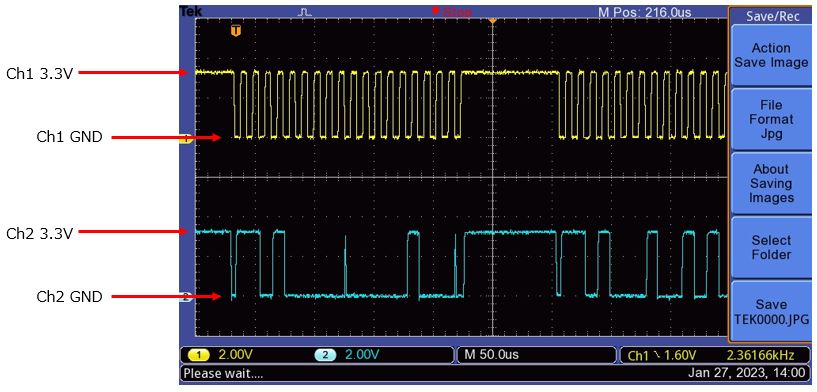

デジタル信号の0/1レベルを見る場合や、信号処理回路のバイアス電圧を見る場合などに使用します。

通常、デジタル信号を観測するときはこのDCカップリングで計測します。

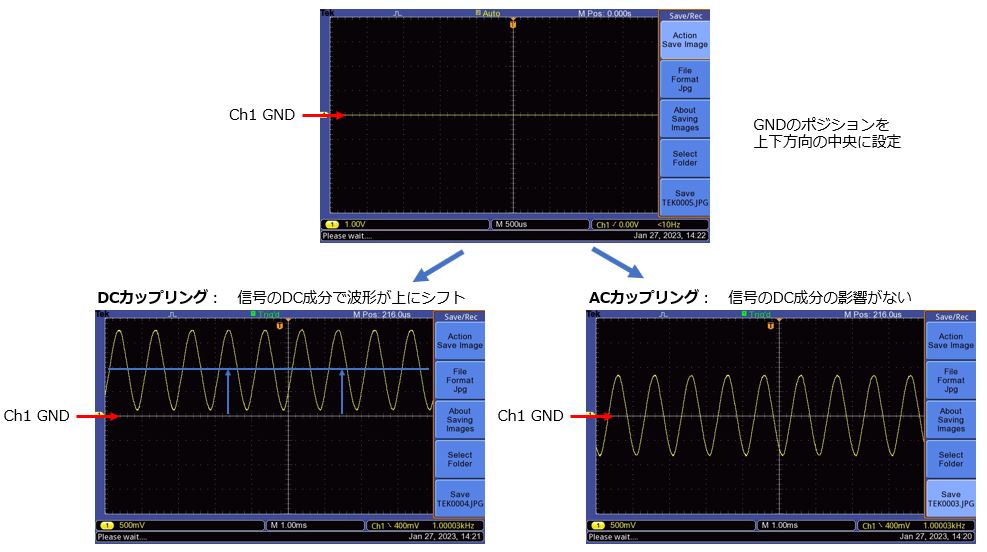

ACカップリング:プローブの信号をコンデンサを介して直流成分を取り除いてオシロスコープの測定回路に接続します。

バイアスがかかった信号波形でもセンターを中心に振幅を観測するなどができます。

信号の直流成分の影響を受けない状態で交流信号を見る時にACカップリングを使用することがあります。

電圧レンジの設定

電圧レンジ設定はプローブのアッテネータ設定で1/10になる場合と、自動でアッテネータ設定を検出して1:1で設定できる場合があります。使用するオシロスコープの仕様を見て確認してください。

垂直ポジションの設定

表示の垂直ポジションを調整する際には入力端子をGNDに接続して調整します。

その他の設定

入力信号を反転させる設定や、複数の入力端子の信号を加算するモード、などがあります。測定対象に合わせて使用してください。

2)横軸(時間軸)

水平レンジ、ポジションの設定

水平目盛の一コマの時間を設定します。また、水平の表示位置をポジションつまみで動かす事ができます。

3)トリガ(表示タイミング)

現在のオシロスコープではほぼすべての機種に入力端子に接続された信号の変化によって水平方向の走査を開始するトリガ機能を持っています。トリガ設定では、信号波形のどこに注目して水平走査を開始するかを設定します。

例えば、下記のような設定項目が用意されており、これを組み合わせて観測したい現象が画面内に表示できるように設定します。

トリガタイプ(Trigger Type)

ソース(Source)

結合(Coupling)

スロープ(Slope)

レベル(Level)

特殊な使い方

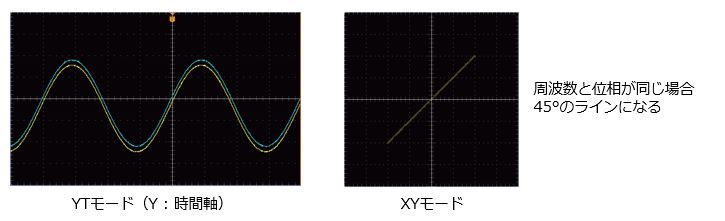

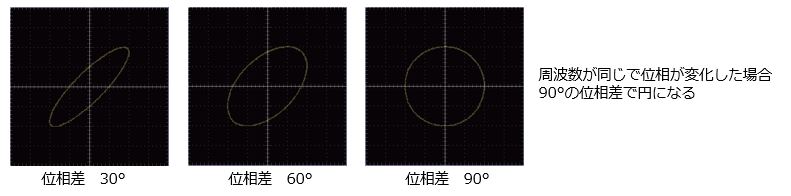

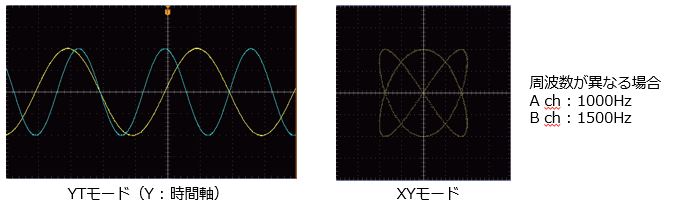

X-Y モード

これまで説明してきた使い方は横軸(Y軸)を時間で走査する標準的な使い方ですが、横軸を入力端子に加えられた信号で変化させてもう一方の入力端子の信号で縦軸(X軸)を変化させることで2chの信号がX-Y軸でどのように変化しているかを観測することができるモードがあります。

この、オシロスコープのX-Yモードを利用する事で関連のある2つの軸の挙動を観測することができます。

実験室では圧電素子を利用したひずみセンサを二つ取り付けて、検出軸を動かした時の挙動を確認しました。

デコード機能

オシロスコープの一部のモデルでは、計測しているインターフェースを流れているデータの内容をデコードして表示する機能を持つものもあります。下記の例ではRS232Cインターフェースの波形と、そのデータを表示しています。

こういった機能を上手く使うことで実際の波形の観測とデータとして何が送られているのかを可視化することが同時にできるなど、開発を進めるうえで強力なツールになります。