出力インターフェース

外部制御(power-MOS,フォトカプラ等)

①直接駆動

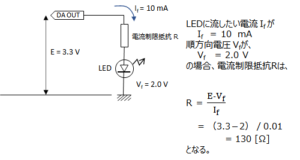

MSM(マイコンと同じ)のデジタル出力(ON/OFFの信号)を使って、LED等の小電力の部品をそのまま駆動させる場合は、以下の回路のように電流制限用の抵抗を接続します。マイコンのI/O端子のドライブ能力(流せる最大電流)を超えないようにします。

図13.LED点灯回路

デジタルI/Oの出力電圧をVout、 流れる電流をI、電流制限用の抵抗をR、 LED点灯時にLED両端に生じる電位差をVfとすると下記の式が成り立ちます

Vout = IR + Vf

次に、接続するLEDについて考えます。Vf=2.0V, If=10mAとします。VfはLED点灯時にLED両端に生じる電位差、If(=I)は点灯させる際に流す電流です。一般的な小型LEDでは数10mAです。上記の式から、R=130Ωとなります。実回路では100Ω程度の抵抗を取り付けます。この時、電流値がデジタルI/Oの最大出力電流値を超えないことが必須です。

②間接駆動

高電圧の回路や大きな電力を使う回路を駆動させる場合には、1次側(マイコン側)と2次側(駆動される側、高電圧・大電力側)との間に、中継用の回路を設けることが必要です。LEDのようにマイコンの出力を使ってそのまま駆動することはできません。

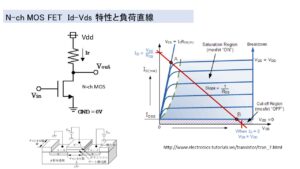

Nch Power MOS-FETを用いた事例を紹介します。電源から、駆動される機器(下記の図では抵抗)とFETを直列接続し、グランドへ接続します。Vin(FETのゲート)にプラスを印加するとチャンネルがONし電流が流れ、機器が動きます。実際の回路では、ゲート(Vin)は、抵抗を使って必ずプルダウン(GNDの接続)してておきます。実務上、機器の取り扱いを考えて、Vinの所でコネクターを取り付けて、制御側が取りはずせるようにする場合が多く、取りはずした際にMOS-FETのゲートがハイインピーダンスになり誤動作することを防ぐためです。

実務的には、型番2SK2232や2N7000(小電力)がお勧めです。

図14. Power MOS-FETを使った回路(最適図に差し替必要)

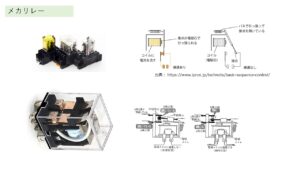

下記に機械式の継電器(リレー)について説明します。リレーでは一次側に電磁コイル2次側に機械式接点を用います。

上記のPower MOS-FETを用いた回路では、GNDが一次側と二次側が共通になっていましたが、この例では1次側と2次側を分離することができ、絶縁性に優れています。

1次側のグランドと2次側のグランドは、”接続せず”切り離して使用してください。

リレー(機械式継電器)

リレー(機械式継電器)

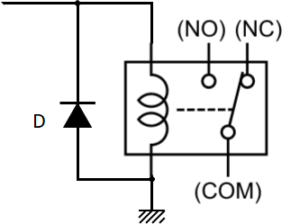

メカリレーを使う際、リレーのコイル(巻線)の電流を切った瞬間、コイルの自己インダクタンスにより逆起電力が発生します。この逆起電力によるマイコン側の損傷を防止するためにためにコイルの端子に、電流方向と逆方向を順方向となるようにダイオードDを接続します(下図参照)。実務的には、整流用ショットキーダイオード(1S4等)がお勧めです。

メカニカルリレー逆起電力保護ダイオード

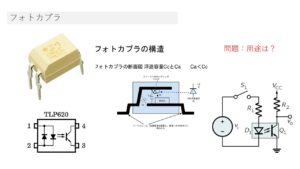

フォトカプラでは光を用いて信号を伝達します。1次側のLEDが内部で点灯すると、2次側のフォトトランジスタがONする構造です。リレーのように機械接点やコイルを使用しないので逆起電力の対策は不要で、ON/OFF動作は高速です。比較的小容量の回路で小型化したいときはフォトカプラの方が有利です。

1次側のグランドと2次側のグランドは、”接続せず”切り離して使用してください。

フォトカプラ

DACとPWMとR-2Rラダー

① DAC

デジタル処理をしているマイコンからアナログ信号を出力したい場合は、DAC(Digital Analog Converter)に対して命令(値)を送ります。DAC出力端子からは送られてきた命令(値)に応じた信号を出力します。

MSMにもDAC専用チップを搭載していますが、MSMでは電空レギュレーターなどの設定電圧を出力する用途を想定しています。

MSMの内部のDAC(Digital Analog Converter)に対してコマンドで設定値を送ると、送られてきた値に応じた電圧(例えば、1.6Vや2.5V)を出力します。MSMでは、この設定値をEEPROMに保存しますので、電源を切ったりリセットがかかっても動作が復帰すれば以前に設定された電圧を出力します。異なった値が設定されるたびにEEPROMに書き込みを行いますが、EEPROMには書き込み回数に制限がありますので処理ループの中で頻繁に書き換えを行う用途には向いていません。信号波形を再現するような用途には使用しないようにしてください。

DACの出力アンプの定格値を超える事が想定されるような場合は、外付けでの電圧変換や後段に出力アンプを設置するなどして定格を超えないように使用してください。

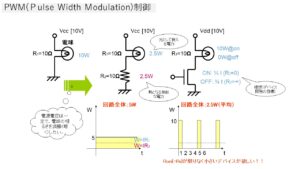

② PWM

PWM(Pulse Width Modulation)とは、一定の出力電圧で、その出力時間比を制御することで、平均的な出力電力を制御する方法です。例えば、10Ωの抵抗に対して、10Vの電源電圧で、出力時間比(デューティー比)を25%で駆動すると、消費電力は2.5Wです。これは、2.5V常時通電の時と同じ電力になります。PWMでの電力制御と抵抗器を使った電力制御の比較を下図に示します。

図17. PWM原理図

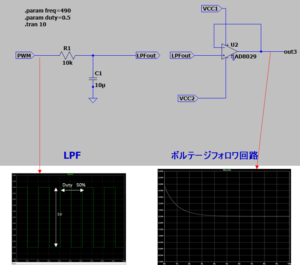

DACが無い場合、上記の原理を利用し、PWM出力に平滑回路を加えることで、アナログ電圧を得ることが可能です。以下に平滑回路の例を示します。平滑回路(LPF)の後には、ボルテージフォロア回路(緩衝増幅回路)を入れます。正確な電圧を出力したい場合にはDAC専用ICを使うことをお勧めします。

図18.LPF+ボルテージフォロワ回路によるPWMの平滑化

(LTspiceによるシミュレーション結果:LPF 遮断周波数 fLPF = 1.6 Hz)

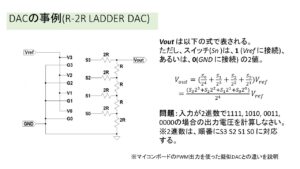

③ R-2Rラダー回路

デジタル出力I/Oポートを複数個同時に使って、その使ったビット数に応じた解像度を持つステップ状(疑似的アナログ)の電圧を出力する回路を構成する事ができます。

ArduinoのようなマイコンのI/Oポートを使う場合、使用するI/Oポートを”同時”に切り替えるコマンド(PORTD)を使うことが必要です。

図19. R-2R Ladder DAC 図は更新差し替え