センサについて

センサとは何か。R-CPSの立場から一言で言うと、「物理量・化学量などを電気信号に変える電子部品」と言えます。センシング(計測)方法の違いから、次の3つの状況が考えられます。

Ⅰ 対象物から放出される情報(物理量など)を計測する(対象物はセンサの状態に影響されない)

・太陽光の強度やスペクトルを計測する場合

・騒音を計測する場合

Ⅱ 対象物とセンサが接触する(対象物がセンサの状態に影響される)

・電圧計・電流計のように電子回路に計測器を設置する場合

・加速度センサ自身の質量で振動が変化する恐れがある場合

・水流の中に、流量計を入れため、流れが変わってしまう恐れがある場合

Ⅲ 対象物にアクションを加え、その反応を見る(受信部のセンサだけでなく、信号源が必要になる)

・電子回路におけるRCフィルタ特性を計測する場合

・マイクロフォンの音特性を見る場合

・構造物のインパルス応答を見る場合

・超音波の反射してくる時間を計測して距離を測る場合

・血中酸素濃度の様に、光源が必要な場合

1章 電気特性よる分類

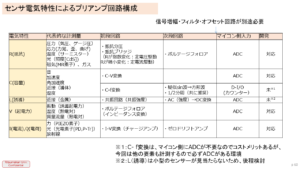

センサはその電気特性よって、抵抗R・静電容量C・誘導Lのパッシブ動作型と起電力V・電荷I(Q)のアクティブ動作型の5種類に分けて考えると理解し易いです。前者のパッシブ動作型ではセンサ自体に電源を与え、かつ、その直後に信号増幅回路が必要です。後者のアクティブ動作型ではセンサ自体が電気信号を発生しますので、それに合わせた電子回路を取り付けます。

2章 センサと電子回路

電子体温計のように温度によって抵抗値が変わる素子(サーミスター)を使った温度測定を例に取り、センサの動作を解説します。

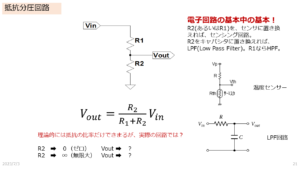

下図に示すように、まず、抵抗2本による分圧回路を考えます。ここで、R1を基準抵抗(Rrefリファレンス)、R2をセンサ(Rsenここでは温度センサ)とします。R1はリファレンスですから、温度が変化しても抵抗値が変化しないことが求められます。逆に、測りたい特性(ここでは温度)以外の変化(例えば応力)には、センサと同様の挙動をすることが求められます。

R2(Rsen)が応力センサなら、R1(Rref)は応力に対して変化せず温度に対してはR2と同様の挙動(同じような変化)を示すことが必要です。

また、R2をキャパシタCに置き換えると、LPFになります。R1をPch-MOS-FET、R2をNch-MOS-FETに置き換え、それぞれのGateを一つに束ねると、ロジック回路のNOT回路になります。NAND回路、NOR回路についても、ここから派生して考えることができます。

このように、抵抗分圧回路は、センサ回路だけでなく、CRフィルタ回路、CMOSロジック回路の理解に役立ちます。電子回路の基本ともいえる回路です。センサ信号を取り扱うためには、電子回路の知識が必要です。本HPの第8巻入力インターフェイス回路のページをご一読ください。

3章 センサの出力の校正

センサの出力信号と実際の特性値(物理値・化学値など)との校正を行う事が必要です。特性値の絶対値が必要な場合は、センサの校正は必須です。信号の強弱・大小を知りたいだけの用途では、校正作業は必須ではありません。

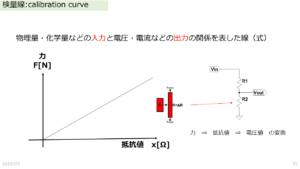

下図のように、センサの抵抗値とセンサに加わる力との関係を表した直線(曲線)を検量線と言います。この検量線は、センサ回路を構成する前に別の方法で決定しておきます。この関係式(検量線)を作ることを、校正(キャリブレーション)と言います。そして、抵抗分圧回路として組み込むことで、力を電気信号(この図では電圧)として出力出来るようになります。この後、アナログ電子回路を介して、適当な大きさにして、ADCを経由してデジタルデータとして取り込みます。

検量線は、センサメーカからデータシートとして、提供されていますので確認してください。この図の事例のように直線で表されておれば、簡単な計算式(1次式)としてプログラミングできるのですが、多くの場合、曲線(例えば上に凸)です。誤差が使用上問題なければ、直線で近似しても良いでしょうし、新たな近似式を考えても良いと思います。

4章 センサの出力信号の形態

センサによっては、以下のように出力形式が異なるので、それぞに応じた後段電子回路が必要です。

- センサ信号(アナログ信号)が直接出力されるタイプ

- センサ信号の後、増幅回路があり、信号が増幅されて出力されるタイプ

- ADCとマイコンまで搭載されており、デジタル信号(I2C等)で出力されるタイプ

c.では3章で解説した校正がメーカ側で出荷前に行われている場合が多く、そのまま、絶対値をデジタルデータとして読み出せるようになっているものがほとんどです。

しかし、c.のようにデジタル信号で取り出されるものが、測定環境を問わず常に良いのではなく、センサ部と信号処理部を離さなければならない場合もあります。例えば、熱電対を使って数100℃の高温を測定する場合、熱電対は高温の測定対象物に接触させ、回路部は高温の影響を受けない離れた常温の場所に置くことが必要です。

また、軸受けの回転体の様に接触させて温度を測定することが困難である場合には、非接触の放射型温度計を使います。

5章 センサ仕様の決定

センサを使い際には、自分がどのような状況でセンサを使うのか。明確にしてセンサ仕様を決めます。例えば、空気圧を測定するなら、以下のよな特性を明確にしておきます。

- 計測の範囲は? (10[kPa] ~ 1000[kPa])

- 破壊耐圧は?(3000[kPa])

- 分解能は? (1[kPa]刻み)

- 計測速度は? (1[sec]毎)

- 出力形式は?

- センサ設置に許される重量、容積、電力は?

また、測定対象に応じてセンサの測定原理も最適な方法を選択します。例えば、温度計測の場合、接触させて計測するのか、非接触なのか、求める計測内容に応じて選択します。熱電対を計測部位に接触させて計測、放射型温度計を使って非接触で計測、と言った具合です。

※センサを取り付けたことによって、計測対象の状態が変化してはなりません。例えば、水の流れ(流水量)を測定しようとして水路にセンサを入れる場合、センサによって水の流れが悪くならないようにセンサ自体の選定、設置方法の工夫が必要です。

6章 イベント検出

以下のように、あるイベント(事象)が有るのか/無いのかだけを判断したい場合が多くあります。

- 手を上げたことを検出

- 転倒したことを検出

- 荷物に取り付けたセンサから、荷物の落下の有無

- 冷凍品の解凍の有無を検出(冷凍輸送中に温度が上昇していない事だけを検出)

加速でセンサを使って、手を振り上げたことを検出する場合、具体的な加速度が必要なわけではありません。手を上げているのか否か、これだけの情報、つまり、1(有)、0(無)の情報があれば十分な場合です。

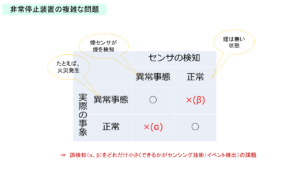

火災検知器を例にすると、火災発生(異常事態)なのか、正常なのか、どちらの状態ののかが知りたいわけです。この場合、下記に示す通り、2種類の誤検知の可能性が存在します。この誤検知発生を出来るだけ小さくする工夫が必要で、万が一誤検知の場合は、安全側(α)になるように設計します。

7章 計測時刻と単位

センサ内部の素子自体はリアルタイムで信号を出していると考えていいので、アナログ出力の場合もリアルタイムで信号が取り出せると考えても問題あありません。一方で、デジタル出力の場合は、センサ内部で信号処理が入りますので、その分の遅れがあると言えます。通信を介して計測データを取り込む場合には、加えて通信での遅延が発生しますので要注です。

一般的にセンサには”時計”機能は無いので、複数のセンサのデータを合わせる場合等には時刻の定義が重要です。どの時刻(例えばパソコンの時計)を参照にするのか、どのタイミングで計測データに打刻するのか等、計測システムとしての時刻合わせが必要です。

また、センサデータをシステム側に取り込んだ際の単位の取り扱いには十分な注意が必要です。例えば、10という値が来たならば、それは、10Vなのか、10mVなのか、それとも、諧調値の10なのか、明確にすることが必須です。

※我々のR-CPSでは、ラベル・値・単位をひとまとめにして、センサIDとの紐づけ、打刻、を行って、JSON形式で取り扱うことにしています。詳細については、概念図などをご覧ください。